jueves, 24 de agosto de 2023

1829, LA GRAN COLOMBIA ATACA A PERÚ

Es poco conocido que en 1829, como consecuencia de la guerra entre Perú y la Gran Colombia, las autoridades de este último país enviaron un buque a aguas peruanas para atacar a sus enemigos en una audaz expedición que duró varias semanas.

En julio de 1828, aunque hacía pocas semanas que Perú había declarado la guerra a la Gran Colombia, Simón Bolívar ordenó que se suspendieran las expediciones de patentes de corso hasta que la ordenanza que regulaba esta práctica se volviera más estricta.

Sin embargo, meses más tarde, después de que los peruanos bloquearan Guayaquil con su armada y de que ocuparan algunos territorios meridionales de la Gran Colombia, lo que hoy es el sur de Ecuador, sabemos que el Libertador trató de restablecer el corso.

Así, en una carta fechada el 8 de febrero de 1829 el ministro Estanislao Vergara, tras saber que Bolívar quería reinstaurar el corso, le advirtió de varios inconvenientes, entre ellos los conflictos que podrían surgir si se capturaban buques de países neutrales. Poco después, el día 15, el ministro Rafael Urdaneta escribió a Bolívar para decirle que la goleta Istmeña, conocida por los peruanos como Tipuani, había sido armada en Panamá y estaba lista para navegar por el Pacífico.

Sabedores los peruanos de las intenciones colombianas, actuaron. De este modo, el francés Hipólito Bouchard, comandante general de la escuadra peruana, ordenó el 4 de marzo a José Boterín que incursionara en el puerto de Panamá con los bergantines Arequipeña y Congreso para que capturara o incendiara a la Istmeña.

Mientras que los peruanos navegaban hacia el norte, la Istmeña, capitaneada por el inglés Juan Unsworth, abandonó Panamá el 23 de marzo. Poco después capturó frente al puerto colombiano de Tumaco al bergantín inglés John Cato y lo envió a Panamá. En Tumaco el capitán de la Istmeña fue informado de la victoria colombiana sobre los peruanos en la batalla de Tarqui del 27 de febrero. Días más tarde, el 7 de abril, cuando los peruanos llegaron a Panamá no encontraron a la Istmeña, pero si al John Cato, el cual capturaron.

Mientras tanto, la Istmeña llegó al Golfo de Guayaquil. Allí, según explicó Unsworth, decidió seguir su expedición al saber que la guerra continuaba. Sin embargo esto no es del todo cierto, ya que tras la batalla de Tarqui se firmó el Convenio de Girón, que en la práctica significó el final del conflicto.

A continuación la Istmeña navegó hacia el sur. El día 23 los colombianos avistaron una balsa peruana llamada Mercedes, que se dirigía de Guayaquil a Sechura. Según la declaración posterior del capitán de la Mercedes, ese día avistó dos barcos y al día siguiente uno de ellos, cerca del Rincón de Plateros, les disparó dos cañonazos, luego les abordaron y saquearon su cargamento.

Por último, finalizaba el capitán de la Mercedes su declaración diciendo que a estos dos buques colombianos al día siguiente se unió un tercero a la altura de Máncora, aunque sobre la identidad de los dos barcos que estaban junto a la Istmeña no tenemos información.

Al día siguiente, el 25, la Istmeña intentó capturar frente a Paita al mercante peruano General La Mar. Según el capitán de esta nave los colombianos dispararon varios cañonazos y les persiguieron sin éxito. Esto se lo contó el capitán del General La Mar días después a Boterín, el cual, tras abandonar Panamá, seguía buscando a la Istmeña.

Por los mismos días y en la misma zona la Istmeña capturó a la goleta Joaquina. Sobre este barco tenemos noticias de que aún en 1853 había pendiente una reclamación por su captura. En esas fechas, tras conocer Bouchard que la Istmeña operaba en la costa norte de Perú, envió en su búsqueda a la corbeta Pichincha y a la goleta Guayaquileña.

Días más tarde, el 4 de mayo, cerca de Lambayeque la Istmeña capturó un barquito y lo envió a Panamá. Según la declaración de los testigos, los colombianos, casi sin agua, tenían intención de ir al sur, a Pacasmayo, y surtirse allí. Ante la posibilidad de un desembarco en este punto, Luis José de Orbegoso, futuro presidente de Perú, armó a civiles para enfrentarse a los corsarios.

A continuación, la Istmeña capturó en el puerto de Lambayeque al buque de guerra peruano Rímac, el cual fue rebautizado como Tarqui y entregado al segundo comandante de la Istmeña, Juan Miguel Labarriere, para que lo llevara a Panamá.

Poco más tarde, tenemos noticias de que salieron de Paita las naves peruanas Adela y Peruviana en busca de la Istmeña. Días después, el 17, Unsworth escribió que habían tenido que hacer aguada en Cabo Blanco, al norte de Perú, y que a continuación se dirigiría a Panamá, a embarcar más marineros, ya que andaba escaso de ellos. De este modo acababa la expedición de la Istmeña en aguas de Perú, durante la cual consiguió varias presas al tiempo que burlaba a sus perseguidores.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

jueves, 17 de agosto de 2023

1858, CHILE AYUDA A PARAGUAY CONTRA ESTADOS UNIDOS

Como vimos en otro video, en la década de 1850 las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay se agriaron, primero por un incidente con el cónsul Edward Hopkins en 1854 y luego con el navío “Water Witch” un año después. De inmediato sobrevoló la posibilidad de atacar Paraguay y los Estados Unidos presentaron reclamaciones por esos incidentes, sin embargo, todo se enfrió durante los siguientes meses.

Pero a finales de 1857 el presidente James Buchanan revivió el asunto. Durante el mensaje anual al Congreso Buchanan dijo que Paraguay se había negado a ratificar el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que Paraguay se había apropiado de bienes de ciudadanos norteamericanos y que los paraguayos habían atacado al “Water Witch” y matado a uno de sus tripulantes. Y concluía el presidente diciendo que las reclamaciones se harían con espíritu firme pero conciliador, lo cual será más probable que suceda si el Ejecutivo tiene autoridad para utilizar otros medios en caso de una denegación.

Semanas más tarde, en marzo, Francisco Solano López, Brigadier y General en Jefe del Ejército Nacional e hijo del presidente de Paraguay, manifestaba en su correspondencia que era conocedor de las palabras poco amistosas de Buchanan sobre Paraguay. En abril López sospechaba que un vapor estadounidense mandado por el antiguo comandante del “Water Witch” podría llegar a Paraguay para provocar algún incidente.

Luego, entre abril y mayo en Estados Unidos se discutió sobre las medidas a tomar contra Paraguay y a principios de junio Buchanan obtuvo permiso de las cámaras estadounidenses para usar la fuerza contra Paraguay.

Casualmente, poco después, Francisco Solano López escribía que el “desenvolvimiento cualquiera de fuerzas en el Río de la Plata por parte de Estados Unidos, arrastrará consecuencias fatales...”.

Ya en septiembre, por varias cartas sabemos que López era conocedor de que “el Senado y la Cámara de Representantes habían autorizado al Presidente a hacer uso de la fuerza para el arreglo de la cuestión paraguaya”. Y añadía: “los yankees siempre fieles al viejo sistema cuidando de hacer sentir la fuerza del cañón antes que la de la razón y la justicia”. En otra carta López incluso mencionaba la llegada de una flota de guerra.

Estas informaciones de López solo quedaron confirmadas días después, cuando el Gobierno chileno aportó más datos, que sin duda ayudaron a los paraguayos a prepararse para enfrentarse a los estadounidenses. Así llegamos al 29 de septiembre, cuando Jerónimo Urmeneta, Ministro de Relaciones Exteriores chileno, escribió a su homólogo paraguayo, Nicolás Vázquez, para comunicarle unas informaciones confidenciales llegadas desde los Estados Unidos.

Según Urmeneta el Gobierno de Chile había recibido comunicaciones confidenciales fechadas el 19 de agosto según las cuales “se estaba preparando en los puertos de la Unión una expedición naval para obrar contra el Paraguay”.

Proseguía Urmeneta diciendo que “la fuerza de la expedición debe componerse de seis u ocho buques de poco calado, para poder remontar los ríos, pero armados de muchos y pesados cañones, y tripulados con un gran número de marineros y de tropa de desembarque para obrar en tierra”. Sin embargo, en este punto las informaciones chilenas eran inexactas, pues la escuadra que los Estados Unidos estaban preparando para atacar Paraguay era mucho mayor. La escuadra estadounidense, comandada por el Comodoro William Shubrick, estaba en realidad compuesta por 19 naves, 200 cañones y 2.500 hombres.

En su carta Urmeneta seguía diciendo que “aunque se espera que esto no pase de una simple amenaza para obtener las reparaciones que ese Gobierno exige […], sin embargo en ello habrá un principio de guerra declarada de hecho contra una República Hermana, lo cual es un motivo de sincero pesar para mi Gobierno”.

A continuación, Urmeneta comunicaba que se esperaba que la expedición zarpara en seis semanas, aunque en realidad lo hizo el 17 de octubre, ocho semanas después de la fecha de la comunicación confidencial. Asimismo, adjuntaba una traducción del documento que daba permiso a Buchanan para emplear la fuerza contra Paraguay.

Por último, termina Urmeneta diciendo que su “Gobierno ve con sentimiento las próximas calamidades con que la guerra amenaza a esa República; y para prevenirlas en cuanto esté de su parte, me ha ordenado dirigir a Vuestra Excelencia este aviso, de una manera confidencial,...”.

Semanas más tarde, en octubre, Francisco Solano López, no sabemos si conocedor ya de las informaciones chilenas, escribía que “las noticias aquí adquiridas de los Estados Unidos, no son pacíficas; se dá como hecho la partida de una escuadrilla de vapores de guerra americanos al mando del Teniente Page para nuestras aguas”.

A principios de diciembre, el Semanario de Avisos publicaba noticias de la prensa de Nueva York sobre la flota enviada a Paraguay. Poco después, Nicolás Vázquez hizo acuse de recibo de la carta de Urmeneta y le agradeció la información proporcionada. Días más tarde, el día 18, la escuadra estadounidense llegó al Río de la Plata.

Poco antes los paraguayos, ya conocedores de las informaciones chilenas y de la prensa estadounidense, empezaron a dar señales de comenzar a prepararse contra el ataque estadounidense. El día 16 el presidente Carlos Antonio López y su hijo, a bordo del vapor “Tacuarí”, visitaron el Campamento General de Humaitá.

El 5 de enero de 1859, cuando parte de la escuadra estadounidense ya se dirigía a Paraguay, el Comandante Pantaleón Balmaceda informaba sobre como estaba acelerando los trabajos de la fortificación de Humaitá para, como dijo, “una vigorosa defensa de la República”.

Luego, a partir del día 6, podemos ver varias ordenes del presidente López para reunir a artilleros licenciados o retirados y enviarlos a Humaitá. Asimismo hay ordenes para reclutar grupos de hombres, de entre 15 y 40 años, y enviarlos también a Humaitá. Incluso, en una comunicación del día 18 podemos leer que si no se podría “llegar a una conciliación honrosa, el Gobierno de la República se verá forzado á emplear el tremendo recurso de las armas”.

Sin embargo, todos estos preparativos no hicieron falta, pues paraguayos y estadounidenses llegaron a un arreglo gracias a la mediación de Justo José de Urquiza, presidente de la Confederación Argentina.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

viernes, 11 de agosto de 2023

LOS CONQUISTADORES HÚNGAROS DE AMÉRICA

Aunque la exploración, conquista, colonización y evangelización de la América española fue llevada a cabo principalmente por castellanos, junto a ellos aparecen otras nacionalidades, como griegos o alemanes, no obstante, es la presencia de otra minoría, la de los húngaros, la que llama la atención por ser poco conocida.

Dejando a un lado la supuesta presencia de un húngaro en la expedición de Leif Erikson a Vinlandia a principios del siglo XI, la primera noticia sobre la posible presencia de un húngaro en América nos la proporciona Hernán Cortés en 1520. En octubre de ese año Cortés, en una carta al emperador Carlos V, menciona que varios miembros de su expedición pretendieron amotinarse, tomar una nave e ir a Cuba. Entre ellos cita al piloto Gonzalo de Ungría, al que castigó cortándole un pie.

Aunque no sabemos nada sobre el origen de Gonzalo de Ungría, podríamos suponer por su apellido que tuviera un origen húngaro. Sin embargo, varios cronistas como Bernal Díaz del Castillo o Francisco López de Gómara se refieren a él como Gonzalo de Umbría, con lo que podríamos pensar en un error de Cortés o de los cronistas al escribir su nombre.

Tiempo después, en un documento referente a la conquista de Nueva España fechado en junio de 1521 encontramos varias menciones a un tal Unbría o Ungría, criado de Cortés, del que nada más sabemos.

Años más tarde, en 1526, el veneciano Sebastián Caboto dirigió una expedición que llegó hasta el Río de la Plata y exploró durante los siguientes años el río Paraná, llegando hasta el río Paraguay. En dicha expedición encontramos al marinero húngaro Boso de Araguz, también llamado, entre otros nombres, Bozo de Ragoza. Este último nombre ha hecho pensar que fuera natural del puerto de Ragusa, en la moderna Croacia, y que por tanto él fuera croata, sin embargo en un documento de la época se dice claramente que era natural del reino de Hungría. Sobre su papel en la expedición apenas tenemos información y solo sabemos con certeza que logró regresar a España y que en 1530 se encontraba en Madrid.

Años después, en 1546, encontramos a otro posible húngaro, esta vez en Perú. En esas fechas, durante la revuelta contra la corona española de Gonzalo Pizarro, este se encontraba en Quito. Allí, según varios cronistas, Pizarro andaba con la mujer de un tal Pedro Frutos, por lo que o bien él o bien la mujer, ordenaron matarlo, para así poder estar juntos. El encargado de hacerlo fue Vicencio Pablo, al que los cronistas Agustín de Zárate y Pedro Gutiérrez de Santa Clara llaman “ungaro”, aunque este último y Diego Fernández de Palencia también dicen que pudiera ser griego.

A continuación, tras el asesinato de Frutos, Vicencio Pablo se embarcó hacia España, donde las autoridades, sabedoras de su crimen, lo encarcelaron, siendo ejecutado y descuartizado en Valladolid en 1551. Curiosamente, en varios documentos referentes a su proceso judicial no se le llama húngaro o griego, sino natural de Córcega.

En esa misma época, también en Perú, encontramos a tres húngaros más entre las tropas de Gonzalo Pizarro. Tras la derrota de este en 1548, cientos de sus hombres fueron juzgados por las autoridades españolas, entre los cuales encontramos a los húngaros Juan Mateo, Lucas Ungaro y Mateo Ungaro.

Aunque desconocemos datos sobre que hicieron durante la conquista del Perú y durante la rebelión de Gonzalo Pizarro, según un documento fechado hacia 1550 los tres fueron condenados por el Licenciado Andrés de Cianca por traidores, siendo condenados a la perdida de sus bienes, al destierro a perpetuidad a España y a servir en las galeras por el resto de sus vidas, además a Juan Mateo se le condenó a recibir cien azotes y a Lucas Ungaro doscientos.

Tras ellos conocemos a varios individuos apellidados Ungaro o Ungría, aunque desconocemos sus orígenes. Más tarde, entre finales de siglo y comienzos del siguiente, encontramos a Manuel de Ungría, oidor de la Audiencia de Guatemala, que, aunque nacido en España, sabemos que tenía antepasados húngaros.

A continuación, durante los siglos XVII y XVIII, encontramos en crónicas y archivos los nombres de varios jesuitas húngaros que ejercieron en América. De ellos podemos citar a János Rátkay, que llevó a cabo su actividad misionera en Nueva España en el tercer cuarto del siglo XVII; a Carlos Brentano, activo en la primera mitad del siglo XVIII en la amazonía, llegando a ser Provincial de Quito; a Ladislao Orosz, maestro en los años centrales del mismo siglo en Córdoba del Tucumán; a Francisco Javier Eder, que escribió una Descripción de la Provincia de los Mojos; a Francisco Sardaeli, cura y administrador del pueblo paraguayo de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, que se vio afectado por la expulsión de la Compañía de Jesús al igual que otros compatriotas suyos como Francisco Limp.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

domingo, 30 de julio de 2023

EXILIADOS CONFEDERADOS EN ARGENTINA

Se sabe que tras el final de la Guerra Civil Americana varios miles de excombatientes confederados abandonaron el país con destino a México, Brasil u Oriente Próximo, sin embargo es poco conocido que en Argentina se instalaron ocho, aunque es posible que fueran muchos más.

Los primeros confederados de los que hablaremos fueron cuatro oficiales que formaron parte de la tripulación del famoso CSS Shenandoah. En octubre de 1864 esta nave confederada partió de Londres, recorrió el Atlántico, entró en el Índico y se dirigió a Australia, luego entró en el Pacífico y fue hacia el norte, hasta los mares de Ojotsk y Bering, para luego descender hasta aguas de México, donde a principios de agosto de 1865 descubrieron que la guerra había acabado hacía semanas. A pesar de ello, en lugar de arribar a un puerto de Estados Unidos, decidieron regresar a Inglaterra por el Cabo de Hornos.

Finalmente el Shenandoah llegó a Liverpool el 6 de noviembre y allí fue rendido a los ingleses. En Inglaterra, según contaría años después el primer teniente del navío, William Whittle, las autoridades inglesas confinaron a la tripulación, pero al no considerar que hubieran actuado ilegalmente durante su viaje, la dejaron en libertad. En cambio, en los Estados Unidos los tripulantes del Shenandoah eran considerados como piratas y serían tratados como tal.

Entonces Whittle y tres de sus compañeros, los guardiamarinas John Mason y Orris Browne y el tercer teniente Sidney Lee, sobrino del famoso general confederado Robert E. Lee, pensaron en quedarse en Inglaterra o ir a Francia o México, aunque finalmente optaron por exiliarse en la República Argentina, donde creyeron que encontrarían mejores oportunidades.

Los cuatro marinos embarcaron a finales de enero de 1866 hacia Buenos Aires, a donde llegaron en marzo. Una vez en Argentina, y tras inspeccionar varios lugares, los cuatro marinos se asentaron en Rosario, donde compraron algunas hectáreas de terreno para el cultivo y la ganadería.

Un año después, en enero de 1867, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, concedió un perdón a cientos de antiguos confederados, entre ellos a Whittle y a sus compañeros. Tras esto, Brown y Mason regresaron a los Estados Unidos en mayo, haciéndolo Whittle y Lee en octubre de 1868, después de deshacerse de sus propiedades.

Pero estos no fueron los únicos tripulantes del Shenandoah que se instalaron en Argentina. En esa misma época también se instaló allí, concretamente en Santiago del Estero, el cirujano Charles Lining. En esta ciudad Lining ejerció de médico y de profesor de inglés, formando parte activa en la vida de la ciudad. Así podemos encontrarlo formando parte de varias comisiones, como la que luchó contra una epidemia de cólera en 1868. Finalmente Lining regresó a los Estados Unidos en 1874.

A continuación hablaremos de un caso curioso, el de los Page, padre e hijo que conocían Argentina ya antes de la guerra y que al finalizar esta regresaron a dicho país. El padre, Thomas Jefferson Page, fue enviado en 1853 a la Confederación Argentina por el gobierno de los Estados Unidos para explorar la Cuenca del Plata a bordo del Water Witch. Fue famoso en aquella época por casi provocar una guerra entre su país y Paraguay en 1855.

En 1861, al estallar la Guerra Civil Americana, Page regresó a Norteamérica, se unió al bando confederado y participó en la defensa de Richmond, la capital sudista. Luego fue enviado a Europa para comprar barcos de guerra y finalmente comandó el blindado CSS Stonewall, aunque este, tras una odisea por aguas europeas, no llegó a entrar en combate.

Tras acabar la guerra, Page regresó a Argentina, donde se dedicó a la ganadería en Entre Ríos. Tiempo después, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, Page asesoró a los argentinos para la modernización de su armada y en la compra de varios buques de guerra en Inglaterra, para finalmente abandonar Argentina en 1884 e instalarse en Italia.

En cuanto al hijo de Thomas, Philip, sabemos que nació en Washington D. C. en 1847 y que en 1864, en su adolescencia, participó en la batalla de New Market. Tras el final de la guerra se asentó primero en Buenos Aires, luego en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se dedicó a la ganadería, y más tarde en la estancia Palmar de Ubajay, también en Entre Ríos. Hay noticias de que durante la Rebelión Jordanista Ricardo López Jordán lo envió como emisario para proponer la paz al gobierno argentino y que en 1890, se vio afectado por la crisis que la deuda argentina produjo en el Banco Barings. Philip Page falleció finalmente en 1941.

Por último, el octavo confederado del que hablaremos es Hunter Davidson. En su juventud participó en la guerra entre México y Estados Unidos. Años después, durante la Guerra Civil Americana, Davidson se unió a las fuerzas navales confederadas, donde destacó por varias acciones, en especial en las que hizo uso de torpedos.

Una vez acabada la guerra, Davidson se instaló en Inglaterra y junto a Thomas Page asesoró a los argentinos en la compra de buques de guerra. En ese tiempo también sabemos que intentó sin éxito que el general confederado Beauregard se uniera al ejército argentino. En 1874 se trasladó a Argentina, donde ayudó a la modernización de su flota fluvial y fue nombrado jefe de la División Argentina de Torpedos. Luego, durante los siguientes años, reconoció, entre otros, el curso del Alto Paraná. Finalmente, en 1885, Davidson fijó su residencia en Paraguay, muriendo en Pirayú en 1913.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

viernes, 21 de julio de 2023

VENEZUELA CONTRA CHILE DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO

Durante la Guerra del Pacífico que enfrentó a Chile por un lado y a Bolivia y Perú por otro, varios países, de una u otra forma, se vieron salpicados por el conflicto o se inmiscuyeron en el mismo. Este fue el caso de la Venezuela de Antonio Guzmán Blanco.

Ya desde el principio de la guerra sabemos que el modo de actuar de Chile era impopular en Venezuela y en el resto de América. Por ello, el gobierno chileno presidido por Aníbal Pinto, consciente de esto, decidió en mayo de 1879 enviar a Domingo Godoy a Colombia y Venezuela con el fin de influir en la prensa de aquellos países. Sin embargo, Godoy fue capturado por los peruanos semanas después durante su travesía a Panamá y no pudo llevar a cabo su misión.

Las siguientes noticias que tenemos sobre la animadversión hacia Chile en Venezuela a causa de la guerra son de 1881. En febrero de ese año, con Lima ya ocupada por los chilenos, el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco, guiado por sentimientos americanistas dijo en su mensaje al Congreso las siguientes palabras:

“Nada me he atrevido a hacer oficialmente para impedir el escándalo inaudito de la guerra entre Chile, Bolivia y el Perú. He temido un desaire ofensivo a nuestra dignidad, que no hubiéramos podido vindicar por la distancia y las dificultades materiales que nos interceptan. Desgraciadamente, Chile ocupa ya a Lima, después de una gran batalla, más que grande, sangrienta. El pueblo peruano ha luchado y lucha todavía heroicamente, con honra para el patriotismo de Sur América. Os doy el pésame por la violación del gran principio de la fraternidad americana. Y como Jefe del Gobierno de Venezuela, denuncio en este documento, la reivindicación por Chile del derecho de conquista, y pido al Congreso, representante directo de la Nación, levante una protesta digna de nuestra historia, de nuestra gloria, y de la memoria del Libertador”.

Haciendo caso a esta petición, el Congreso venezolano emitió una protesta contra la actitud chilena en la que podemos leer lo siguiente: “Chile invadiendo los territorios del Perú y Bolivia, esparciendo en ellos la desolación y la muerte, pretende resucitar el absurdo derecho de conquista,...”. Y continuaba así la protesta: “en nombre del Gran Bolívar, Libertador también de aquellas infortunadas nacionalidades, protestamos con vos, solemnemente, contra la inicua y escandalosa usurpación de que son víctimas,...”.

Semanas más tarde, en abril, el Secretario General de Estado de Perú, el capitán de navío Aurelio García, dirigió un mensaje al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela manifestando la gratitud del Perú y de su Gobierno por las palabras del presidente Guzmán Blanco ante “la inicua guerra de pillaje, devastación e incendio que Chile sostiene contra las Repúblicas del Perú y Bolivia”.

Tiempo después, en julio, el mandatario peruano, Nicolás de Piérola, dijo ante la Asamblea Nacional instalada en Ayacucho que los países de América, pese a sus simpatías, habían permanecido mudas ante la contienda del Pacífico. Sin embargo, señaló la excepción venezolana, recordó la protesta por la conducta de Chile y terminó diciendo que “la memoria de Venezuela y de su eminente jefe no pasarán para el Perú”.

Poco más tarde, el 2 de agosto, la Asamblea peruana promulgó una ley dando las gracias al Congreso y al presidente venezolano por condenar la conducta chilena.

Sin embargo, a pesar de la protesta venezolana, semanas después podemos encontrar muestras de cordialidad entre el nuevo presidente chileno, Domingo Santa María, y el presidente Guzmán Blanco. Así, con motivo de su elección como presidente, Santa María escribió en septiembre a su homólogo venezolano para comunicárselo y para expresar su deseo de fortalecer la amistad entre ambos países. A estas palabras respondió en noviembre el Guzmán Blanco en iguales términos, pero sin mencionar nada referente a la guerra.

Paralelamente a esto, en aquella época encontramos las informaciones del nuevo enviado chileno a Colombia y Venezuela, Miguel Cané y de otros diplomáticos. En una de estas informaciones se habla de la presunta intención de Guzmán Blanco de crear una alianza de varios países americanos contra la supuesta alianza chileno-brasileña. En otra comunicación, esta de Cané, se señala la profunda aversión del presidente venezolano hacia Chile y su posible interés por intervenir por la fuerza en el conflicto del Pacífico en el caso de que los chilenos no aceptaran una mediación.

Las siguientes noticias que tenemos sobre la antipatía venezolana hacia la ocupación chilena de territorios bolivianos y peruanos son de 1882. En ese año Guzmán Blanco diría en el Congreso de Venezuela que “si Chile triunfa, Sud-América vivirá en guerra, siglo tras siglo, como ha vivido y vive todavía la Europa toda”. A continuación proseguía el presidente diciendo: “lo que Chile pretende, involucra la más grande desgracia para el porvenir de todas y cada una de las naciones suramericanas”.

Más de dos años después, en agosto de 1884, ya finalizada la Guerra del Pacífico y también la presidencia de Guzmán Blanco, el nuevo enviado chileno a Colombia, José Antonio Soffia, escribió al Ministro de Relaciones Exteriores de su país para comunicarle varias noticias referentes a la animadversión de Venezuela hacia Chile. En la primera, decía que durante su misión en Bogotá había evitado que el Gobierno de Colombia se uniera a la “cruzada de antipatía” contra Chile a la que le incitó Guzmán Blanco.

En otra parte de su comunicación, Soffia decía que el año anterior, durante las celebraciones por el centenario de Simón Bolívar, Guzmán Blanco maniobró contra Chile mediante la celebración de una Conferencia en la que los diplomáticos presentes en las festividades firmaron un documento en el que, aunque no se citaba a Chile, se hacía referencia veladamente a este país en el artículo en el que se decía que se debía “desconocer el llamado derecho de Conquista” y en el que se hablaba de la integridad territorial de los países americanos.

Este documento, aunque molestó a los chilenos, no tuvo la mayor importancia y fue, que sepamos, el último movimiento venezolano contra Chile.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

viernes, 14 de julio de 2023

1918, LA “GUERRA” ENTRE ALEMANIA Y URUGUAY

Como vimos en otro video, a principios de 1918, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se conoció un supuesto plan alemán para invadir Uruguay, lo cual alarmó al gobierno del presidente Viera. Aunque esta amenaza no se materializó, poco después, en marzo, un incidente con un submarino alemán a punto estuvo de provocar un conflicto entre Uruguay y Alemania.

Todo comenzó a principios de mes. En esas fechas el vapor español Infanta Isabel de Borbón zarpó de Montevideo con destino a España. A bordo, entre los numerosos pasajeros, se encontraba una misión militar uruguaya integrada por el general Julio Dufrechou, tres coroneles y un capitán que se dirigía a Francia para estudiar las operaciones militares en el frente occidental.

Según testimonios de la época, cerca de las islas Canarias el buque fue detenido por un submarino alemán que revisó su documentación, dejándolo ir a continuación. Luego, un pesquero francés disparó contra el Infanta Isabel y lo abordó, dejándolo también ir.

Después, en la mañana del día 18, cuando el navío se encontraba entre las Canarias y la ciudad española de Cádiz, el submarino alemán U-157, no el U-214 como se dijo en muchas informaciones de la época, disparó dos cañonazos que cayeron muy próximos al Infanta Isabel.

De inmediato el buque se detuvo y a continuación una lancha del Infanta Isabel se dirigió al submarino para mostrar la documentación del navío. Poco después la lancha regresó con varios alemanes a bordo, los cuales iban armados y portaban bombas destinadas a hundir el vapor. Estos subieron al buque español y tomaron posesión de él. Luego comenzaron a revisar los pasaportes de todos los pasajeros. En ese instante descubrieron a los miembros de la misión uruguaya, a los cuales detuvieron sin hacer caso a la intercesión de un cónsul español que se hallaba a bordo.

Los uruguayos fueron llevados al submarino, donde quedaron a disposición del comandante del mismo, Max Valentiner. Este les mostró instrucciones del almirantazgo alemán en las que Uruguay aparecía en una lista de países que se encontraban en guerra con Alemania. Por tanto, Valentiner les comunicó que serían llevados como prisioneros de guerra a Alemania.

Sin embargo, a continuación Valentiner les dio la opción de ser liberados si firmaban un compromiso de honor de que no pisarían ningún país aliado y de que regresarían a Uruguay. Aunque Dufrechou manifestó que desconocía tal estado de guerra y que su misión solo era de estudio, él y sus compañeros no tuvieron más remedio que firmar aquel documento.

Sorprendentemente, luego los uruguayos fueron obsequiados con una comida a bordo del submarino. Por último Dufrechou y sus hombres fueron devueltos al buque español y regalaron a los alemanes una caja de champagne en agradecimiento al buen trato recibido. Tras ocho horas, el Infanta Isabel por fin pudo reanudar su viaje, llegando al día siguiente a Cádiz.

A partir de este momento, y mientras la misión uruguaya se encontraba en España, comenzaron las reclamaciones de Uruguay. Dichas reclamaciones se centraron en dos puntos, en la aclaración de si Alemania consideraba realmente que estaba en guerra con Uruguay y en la anulación del compromiso de honor firmado por los miembros de la misión. Sin embargo, hay que señalar que las comunicaciones entre uruguayos y alemanes se hicieron a través de Suiza, ya que Uruguay había roto relaciones diplomáticas con Alemania en octubre de 1917.

Lo primero que hicieron los uruguayos fue exigir a los alemanes que declararan si el comandante del submarino obró de acuerdo a instrucciones del Gobierno de Berlín, es decir, si Alemania se consideraba en guerra con Uruguay. En caso afirmativo, Uruguay tomaría las medidas convenientes, que según se publicó en aquella época sería la declaración del estado de guerra. Por el contrario, si la respuesta era negativa, los alemanes deberían exonerar de su compromiso a la misión uruguaya.

Poco después, ya en abril, el ministro de Estado español, Eduardo Dato, a petición del embajador alemán en España, comunicó al embajador uruguayo en Madrid que el gobierno imperial estaría dispuesto a anular el compromiso suscrito por la misión uruguaya a cambio de que el gobierno oriental intercediera con el de Francia para que una misión militar chilena detenida en España pudiera pasar a Alemania a través del territorio francés.

A continuación, los uruguayos recibieron una comunicación de los suizos. En ella los alemanes liberaban a la misión uruguaya del compromiso firmado, pero al mismo tiempo pedían que Uruguay mediara con Francia en el asunto de la misión chilena, la cual también había llegado a España en el Infanta Isabel.

El gobierno uruguayo, como después explicaría Baltasar Brum, ministro de Relaciones Exteriores, no aceptó la anulación del compromiso e hizo hincapié en que primero debía aclarase si Alemania consideraba que estaba en guerra con Uruguay.

Poco después Alemania declaró que no se encontraba en estado de guerra con Uruguay, pero volvió a recordar el asunto de la misión chilena. Entre tanto el gobierno de Uruguay preguntó al de Chile si deseaba su mediación, a lo que los chilenos se negaron.

Los uruguayos pusieron esto en conocimiento de los alemanes, los cuales finalmente declararon a mediados de mayo que exoneraban de su compromiso a la misión uruguaya, acabando así un incidente en el que un estado de guerra inexistente pudo llevar a un verdadero conflicto armado entre Alemania y Uruguay.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

lunes, 3 de julio de 2023

OBERÁ, EL MESÍAS GUARANÍ QUE SE REBELÓ CONTRA LOS ESPAÑOLES

Es de sobra conocido que durante los casi tres siglos de dominación española de América cientos de rebeliones tuvieron lugar a lo largo y ancho del continente. De estos alzamientos, algunos, por sus características y protagonistas, llaman especialmente la atención. Este fue el caso de la rebelión mesiánica ocurrida en el Paraguay a finales de la década de 1570.

Sobre esta rebelión tenemos dos relatos, el primero, el que aparece en el canto XX del poema La Argentina escrito por Martín del Barco Centenera y publicado en 1602, cuyo valor radica en que su autor fue testigo de parte de los hechos narrados. El segundo, la Historia del jesuita Pedro Lozano, escrita a mediados del siglo XVIII y parece que basada en La Argentina y en una parte perdida de la obra del cronista asunceno Ruy Díaz de Guzmán.

Del Barco y Lozano cuentan que un sacerdote idiota, Martín González, en lugar de instruir bien en el cristianismo a las gentes de un pueblo guaraní, les hizo caer en serios errores doctrinales que les llevaron a la herejía. Este clérigo parece ser el mismo que en 1556 escribió al Consejo de Indias alertando sobre un levantamiento en Paraguay protagonizado por un niño que decía ser Dios o hijo de Dios.

Sea como fuere, las actitudes de Martín González, en vez de ser refrenadas por el cacique del lugar, fueron promovidas por este. El cacique al que nos referimos es Oberá, cuyo nombre significa resplandor.

La ambición se apoderó de él y en 1577 creó una secta con la cual pretendía hacerse “célebre entre sus gentes”. Para atraerse a sus congéneres, Oberá les prometió liberarlos del yugo español y comenzó a persuadirlos diciéndoles que él era el hijo de Dios “y que compadecido de las miserias de la nación Guaraní, se había hecho hombre y (que había) nacido de una virgen del mismo país, que le concibió sin obra de varón (…) para libertar á su pueblo...”.

Del Barco y Lozano añaden que Oberá pretendía hacer esto abrasando a los españoles con el cometa que en aquella época había aparecido en el cielo y que él había ocultado. Este astro podríamos identificarlo con el gran cometa visible entre finales de 1577 y principios de 1578 que tanto asombró a la gente de aquel tiempo.

A continuación, Oberá nombró Papa de su secta a uno de sus hijos, Guiraró, al que encargó despojar a toda su nación de los nombres que les habían impuesto los cristianos y luego conferirles otros con un nuevo bautismo según sus antiguos ritos. Del Barco señala que Oberá nombró emperador y rey a su otro hijo, al cual encargó castigar los delitos.

Las predicaciones de Oberá fueron bien aceptadas entre su gente y su movimiento se extendió a otros tres pueblos de la zona del río Jejuí Guazú. Pronto, el supuesto mesías se hizo rodear de una guardia de flecheros y comenzó a ser adorado y a recibir ofrendas. Luego él y su seguidores se alejaron de los españoles, se negaron a servirles y se levantaron en armas, consiguiendo que todo Paraguay se alzase; aunque del Barco y Lozano parece que exageran la magnitud de esta rebelión.

Según los relatos que tenemos, Oberá se entretenía con una muchedumbre de concubinas con quienes danzaba y cantaba canciones que compuso para su propia alabanza, persuadiendo a todos los demás para que también lo hicieran, lo cual hizo que los indios dejaran de cultivar la tierra, lo que provocó que murieran de hambre. Aunque esto pudiera sonar extraño, Martín González cuenta algo parecido en su carta de 1556.

Las acciones de Oberá terminaron por alertar a las autoridades de Asunción ya en diciembre de 1577, por lo que enviaron a un tal Sebastián de León para reprimir este movimiento.

Pero esto no debió de ser suficiente, por lo que en octubre de 1578 el Teniente de Gobernador y Capitán General de las Provincias del Río de la Plata, Juan de Garay, comenzó a preparar una nueva expedición. En un principio Garay tenía previsto ir a la conquista de la provincia de los nuarás, en el Mato Grosso, pero, alertado por el crecimiento del poder de Oberá y de que acudían a él nuevos seguidores desde lugares distantes, marchó contra él.

Lo primero que hizo Garay fue reunir 130 soldados de los más valerosos y luego envió mensajeros a Villarrica y al Guayrá para que defendiesen sus pueblos. Seguidamente, ya en 1579, los españoles partieron de Asunción y remontaron el río Paraguay hasta el río Jejuí Guazú, desde donde siguieron por tierra hasta el nacimiento del río Ypané, estableciendo su campamento en un lugar llamado Fuente de los Lirios a la espera de la llegada de los rebeldes.

A continuación ambos relatos dicen que llegaron dos indios, Pitum y Corací, que retaron a combatir a dos españoles para demostrar el valor guaraní. El desafío fue aceptado por Espeluca y Juan Fernández de Enciso y de inmediato comenzó un combate en el que los españoles, no sin dificultad, vencieron, consiguiendo los indios huir malheridos.

Estos regresaron junto a su cacique, Tapuy-guazú. Delante de él alabaron el valor de los españoles, cosa que le irritó, por lo que dio orden de arrojarlos al fuego. Sin embargo, las dudas sobre Oberá se adueñaron de Tapuy-guazú, el cual reunió un consejo de guerra. En el habló el anciano Urambia, quien acusó a Oberá de farsante y reconoció el poder de las armas españolas, las cuales habían conquistado aquellos territorios según una antigua profecía. Por último, aconsejó abandonar la causa de Oberá y ponerse del lado de los españoles.

No sin algunas reticencias, se siguió el consejo de Urambia y a continuación se enviaron mensajeros a Garay ofreciéndole su amistad, lo que el español aceptó, dirigiéndose este seguidamente al encuentro de Tapuy-guazú. Ya con él, otro anciano del lugar, Curemó, que en un principio se había opuesto a los españoles, aconsejó a Garay que avanzara hacia el norte, al río Yaguari, quizás el Apa, para evitar que los tapuimiris, aliados de Oberá, unieran sus tropas a las de este.

Los españoles, junto a sus guías indígenas, avanzaron hasta el Yaguari y atacaron por sorpresa varios pueblos, los incendiaron y masacraron o capturaron a sus habitantes. A continuación los españoles regresaron al pueblo de Tapuy-guazú, donde descubrieron que los tapuimiris no eran aliados de Oberá y que todo había sido un engaño de Curemó para alejarlos de su poblado. Ante esto, Garay optó por perdonarlo para evitar enemistarse con su pueblo.

Lo siguiente que nos cuentan las fuentes españolas es que Garay fue conocedor de que el cacique Guayracá, capitán general de las tropas de Oberá, había construido en el Ipanamé, quizás el río Ypané-mi, un fuerte que contaba con torreones, fosos y trincheras.

En este lugar varios caciques habían reunido un ejército de casi 5.000 guaraníes que se entrenaban continuamente a la espera de los españoles. Cuando estos llegaron y atacaron el fuerte, Oberá no hizo uso de sus supuestos poderes y huyó sin que se volviera a saber de él, lo que llevó a sus seguidores a desengañarse de las mentiras de aquel embaucador.

Durante el asalto al fuerte se produjo una dura batalla en la que vencieron los hombres de Garay. La mayoría de los guaraníes murieron o huyeron, aunque se hicieron casi 300 prisioneros, entre ellos, un sacerdote de la secta fundada por Oberá, que además fue uno de sus primeros seguidores y que salvó la vida gracias a la intervención de del Barco.

Tras esto los españoles, antes de regresar a Asunción, aún tuvieron que castigar a tres mestizos que habían promovido la revuelta de Oberá y a otro más, medio portugués, que pretendía extender ciertas herejías.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

jueves, 29 de junio de 2023

1866, LA GUERRA ENTRE BOLIVIA Y ESPAÑA

Durante su historia Bolivia ha protagonizado varias de las guerras más importantes de América, sin embargo, ha sido parte de conflictos menos conocidos, como el que la enfrentó con España en 1866.

Todo comenzó en 1863. Desde ese año una serie de incidentes entre España y Perú desencadenaron un conflicto primero entre ambos países y luego entre España y Chile. En esos momentos el nombre de Bolivia ya empezó a aparecer en esta historia.

Así, en mayo de 1864 la Bolivia presidida por José María de Achá ya expresó su apoyo a Perú tras la ocupación española de las islas Chincha ocurrida poco antes. Meses después, en octubre, el gobierno de Bolivia presentó un proyecto de ley para auxiliar a Perú en la guerra. A continuación, ese mismo mes Bolivia y otras países americanos protestaron por la ocupación de las Chincha.

Luego, un año después, en octubre de 1865, el nuevo gobierno boliviano presidido por Mariano Melgarejo, debido a disputas territoriales con Chile, en lugar de apoyar a este país, declaró su neutralidad en la cuestión hispano-chilena.

Solo unos días más tarde comenzaron las acciones bélicas entre España y las dos repúblicas del Pacífico. A continuación, en diciembre chilenos y peruanos firmaron un tratado de alianza ofensiva y defensiva contra España, al que tiempo después se sumaron Ecuador y Bolivia.

En este último caso, a finales de enero de 1866, después de acabar con ciertas disputas internas y tras cambiar su postura respecto a Chile, las autoridades de Bolivia ofrecieron unirse a peruanos y a chilenos contra España. Días después, el 10 de febrero, Melgarejo promulgó un decreto de adhesión a la alianza de Chile y Perú. En esos momentos los peruanos ya estaban intentando que Bolivia se colocara en estado de guerra con España y que cerrara el puerto de Cobija a los buques españoles. El 10 marzo los peruanos ya tenían preparados 1.500 rifles y dos cañones para entregar a los bolivianos.

Poco después, el día 19, bolivianos y chilenos firmaron un tratado por el que Bolivia se adhería formalmente a la alianza chileno-peruana. En este tratado se acordaba una alianza ofensiva y defensiva para repeler la agresión española, así como la unión de las fuerzas navales de los firmantes. En el caso de Bolivia, al carecer de fuerzas navales, ponía a disposición de Chile su ejército, su tesoro y sus recursos “con el fin de que se salve la dignidad y autonomía de la América del Sur”.

Luego, el día 27, Melgarejo decretó el cierre del puerto de Cobija para los buques españoles y para las naves neutrales que proporcionaran recursos a la escuadra española. Además, se advertía que todo aquel que colaborara con los españoles sería tratado como monarquista y tratado con el máximo rigor.

En esa misma época Perú y Bolivia acordaron el tránsito de tropas bolivianas por el territorio peruano de Tacna en dirección a Arica y que allí se embarcaran hacia Cobija para resguardar este puerto de una posible agresión española. Sin embargo, los peruanos pedían que este contingente fuera más numeroso de lo que los bolivianos pretendían.

Luego en abril Melgarejo decretó una amnistía a todos exiliados políticos de su país con la condición de servir a la Causa Americana y “defenderla y salvarla de la injustificable agresión armada con que el Gobierno Español trata de subyugarla”. Ese mismo mes los peruanos sugirieron a los bolivianos fortificar el puerto de Cobija con cañones para defenderlo de los españoles, aunque se dejaba de manifiesto que Perú, tras artillar El Callao y Arica, ya no tenía cañones sobrantes para entregárselos a Bolivia.

Sin embargo, poco después se dio orden en Perú de entregar dos cañones y municiones a Bolivia. En esas mismas fechas los peruanos alistaron en Arica 100 bayonetas y 150 espadas para ser entregadas a Bolivia. También en esa época, concretamente el día 11, peruanos y bolivianos firmaron un tratado semejante al firmado en marzo entre Chile y Bolivia.

Poco después, el día 13, se conoció en La Paz que el puerto chileno de Valparaíso había sido bombardeo por la escuadra española el 31 de marzo. Según las noticias de la época, ese hecho causó una gran indignación en el pueblo y en el gobierno boliviano, produciéndose una manifestación en la que ondearon las banderas aliadas y se pedía vengar con sangre española aquel espantoso crimen.

Más tarde, el 14 de mayo, tras conocerse en Bolivia el combate ocurrido en El Callao el día 2, cuya victoria se adjudicaban los peruanos, el presidente Melgarejo decretó que en adelante ese día sería día cívico en Bolivia.

Días más tarde, el 1 de junio, Melgarejo promulgó otro decreto. En esta ocasión se reglamentaba el corso contra España. Así, en el artículo 1º podemos leer: “se autoriza á los corsarios de Bolivia para que puedan perseguir y apresar a las naves españolas, sean de guerra, corsarios ó mercantes, lo mismo que á sus cargamentos, yá en alta mar, yá en aguas y puertos de la República ó de sus aliados, ya en aguas y puertos enemigos”. Sin embargo, para entonces los buques españoles ya hacía días que habían abandonado aquellas costas, acabando así, de facto, la guerra.

Semanas después, el día 23, Melgarejo decretó la entrega de una medalla a los vencedores de la batalla de Abtao ocurrida el 7 de febrero y a los del combate del Callao del 2 de mayo. En dichas medallas aparecía el rostro de Melgarejo y las leyendas “Bolivia á los vencedores de Abtao” y “Bolivia á los vencedores del Callao”.

Dos meses más tarde en Chile se presentó un proyecto de ley por el cual, por su actitud durante la guerra, se confería a los presidentes de los países aliados, entre ellos a Melgarejo, el título de General de División del ejército de Chile.

La siguiente noticia que tenemos sobre esta guerra son del 11 de abril de 1871. Ese día, gracias a la mediación de Estados Unidos, se firmó en Washington el armisticio entre los aliados y España.

Sin embargo aún hubo que esperar al 21 de agosto de 1879 para que Bolivia, ya durante la Guerra del Pacífico, firmara en París la paz con España, acabando así una guerra que duró de iure trece años y en la que Bolivia no efectuó ni un solo disparo.

Puedes conocer más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

jueves, 22 de junio de 2023

1837, TEXAS ATACA EL SUR DE MÉXICO

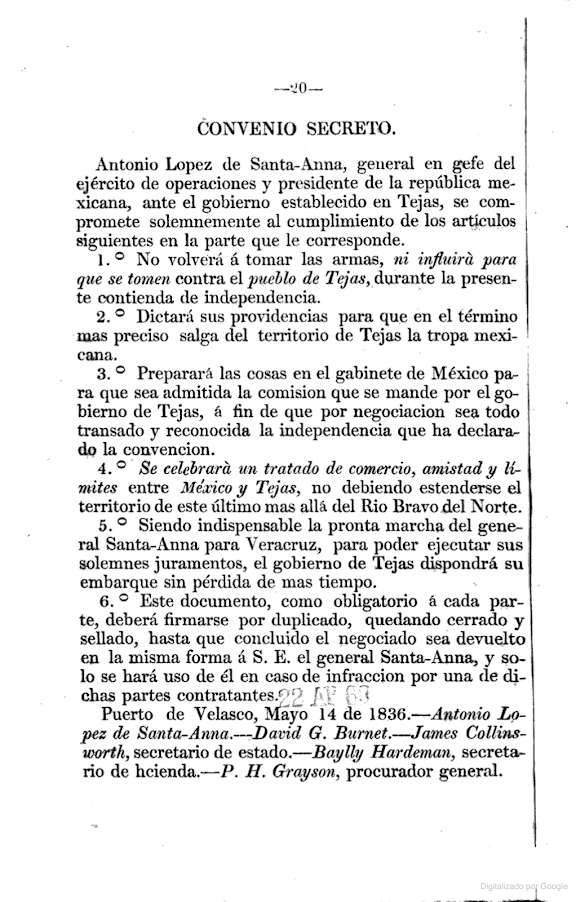

El 21 de abril de 1836, durante la Revolución de Texas, tuvo lugar la batalla de San Jacinto, en la que los texanos vencieron a los mexicanos y capturaron al general Antonio López de Santa Anna, el cual se vio obligado a firmar el 14 de mayo dos convenios en Velasco, uno público y otro secreto, por los cuales cesaban las hostilidades por tierra y mar entre mexicanos y texanos y en el que las tropas mexicanas se comprometían a evacuar el territorio de Texas.

Estos tratados, que significaron de facto la independencia de Texas, fueron rechazados por las autoridades mexicanas. De este modo, los texanos, ante el peligro de una nueva invasión mexicana, comenzaron a prepararse y a hostigar el comercio y el territorio mexicano con su marina y con corsarios.

Así, ya en julio el corsario Terrible capturó al mercante Matilde cerca de Sisal. Tiempo después, en octubre, el corsario Thomas Toby capturó dos mercantes en Tampico y Sisal. Este mismo corsario volvería a incursionar en mayo y junio de 1837 en el sur de México, donde atacó varios barcos y consiguió capturar al mercante Fénix. Sin embargo, la gran incursión texana en el sur de México llegaría poco después.

En los primeros días de junio se alistaron las goletas Invincible y Brutus, capitaneadas por Henry Thompson y James Boylan. Cada una de las naves contaba con un cañón y cuatro carronadas por banda y estaba tripulada por 50 o 60 hombres, entre marinería y marines texanos armados con todo tipo de armas blancas y de fuego. Junto a esta pequeña tropa embarcó Samuel Fisher, Secretario de Marina de Texas, que quería demostrar la utilidad de la marina texana y así obtener más apoyo del presidente Sam Houston, el cual había tratado de impedir, sin éxito, que se realizara aquella expedición.

El día 12 las dos naves partieron de la costa texana. Primero se dirigieron a Nueva Orleans en busca de barcos mexicanos, pero al no encontrarlos navegaron hacia aguas yucatecas. Tras separarse durante unos días en el Canal de Yucatán los buques se reunieron el 8 de julio en la isla de Mujeres, donde permanecieron unos días aprovisionándose. Allí robaron cinco canoas y tomaron prisionero a un pescador.

Luego navegaron hacia el sur, hacia la isla de Cozumel. Allí, a mediados de mes y como cuentan varios historiadores, los texanos tomaron posesión de la isla plantando su bandera. A continuación, después de varios días aprovisionándose y descansando, reembarcaron y fueron al norte, a la isla Contoy, cuyos habitantes huyeron al ver a aquellos hombres armados.

Tras aprovisionarse de agua y tortugas los texanos pasaron a la costa yucateca, donde el día 21 desembarcaron en el pueblo de Dzilam de Bravo, el cual saquearon. Luego navegaron hacia el oeste y aquella noche desembarcaron en el pueblo de Telchac, donde exigieron a su alcalde dinero antes de irse. El día siguiente los texanos capturaron el mercante mexicano Unión, que fue liberado después de que su capitán pagara una importante suma de dinero.

Después capturaron varias canoas y persiguieron a algunos barcos neutrales, llegando a abordar al mercante español Alejandro frente a Santa Clara. El siguiente paso de los texanos fue desembarcar en la vigía de Chuburná, donde fueron atacados por la caballería mexicana, y aunque consiguieron regresar a las naves a salvo, no sin antes incendiar el pueblo, esto les enfureció y decidieron quemar, hundir y destruir todo lo que en adelante encontraran. Así, poco después los texanos destruyeron varias canoas y asaltaron y quemaron Chicxulub y otros ranchos de la costa, donde tomaron prisioneros según las publicaciones mexicanas.

A continuación, los texanos bloquearon el puerto de Sisal y capturaron los mercantes mexicanos Telégrafo y Adventure. Seguidamente, el día 26 Thompson envió un mensaje al comandante de Sisal exigiéndole 20.000 pesos para no bombardear el pueblo y dejarlo en paz durante seis meses. La respuesta sisaleña fue la de disparar a los texanos. Así, comenzó un combate entre los buques texanos y los cañones de Sisal que duró casi tres horas y acabó con la retirada texana ante la superioridad de la artillería mexicana.

Por entonces, el comandante general del departamento de Yucatán, Joaquín Rivas, conocedor de los ataques, ordenó enviar un cuerpo de caballería a Chuburná, puso en alerta a las tropas y a las milicias de la región. Además ordenó que los buques Emilio y Ninfa protegieran las naves que hubiera en la bahía de Campeche y que unidades de caballería patrullaran la costa para evitar nuevos desembarcos. Por último, Rivas indicó al ministro de guerra que solo una escuadrilla mexicana podría poner freno a los ataques texanos.

Poco después, José de Aldana, comandante general del departamento de marina de Veracruz, ordenó que tres buques de guerra mexicanos se prepararan para perseguir y exterminar a los “piratas texanos”. Estas naves fueron el Iturbide, el Libertador y el Independencia, un barco texano capturado por los mexicanos meses atrás.

Mientras, los texanos siguieron con sus ataques y capturaron otro mercante, el Avispa. Luego, para ir más rápido, quemaron el Adventure y enviaron al Telégrafo y al Avispa al puerto texano de Matagorda y liberaron a sus prisioneros cerca de Sisal. De allí navegaron al norte, a las pequeñas islas de Alacranes, las cuales reclamaron. En Alacranes los texanos se dedicaron a robar los restos del naufragio del barco inglés Little Penn.

Tiempo después, el 3 de agosto, la Brutus capturó al mercante inglés Eliza Russell, el cual fue enviado al puerto texano de Galveston, siendo su tripulación liberada frente a Campeche una semana después. Más tarde, el robo de las mercancías del Little Penn y la captura del Eliza Russell provocaría la protesta británica ante el gobierno de Texas y una larga disputa.

Desde la costa de Campeche los texanos fueron a la Barra de Tabasco, donde el día 12 capturaron el navío Correo de Tabasco. Tras desembarcar a los prisioneros y aprovisionarse de fruta y agua, siguieron su navegación y el día 17 capturaron a la goleta Rafaelita. Luego navegaron hacia Tampico, donde abordaron varias naves estadounidenses, inglesas y francesas, aunque dejándolas ir. A continuación, fueron a Matamoros y de allí se dirigieron a Galveston, a donde llegaron el día 26.

Entre tanto la flotilla mexicana había zarpado de Veracruz el día 6. El 19 llegaron a Campeche, donde quedó el Independencia. El 21 el Iturbide y el Libertador continuaron buscando a los texanos. Por fin, el día 27 los encontraron en Galveston. En ese momento se produjo un combate entre las naves texanas y mexicanas y como consecuencia del mismo la Invincible y la Brutus encallaron y se perdieron para siempre.

Pero estas no fueron las últimas acciones navales de Texas contra México. Durante los siguientes meses y años se sucedieron los ataques y los combates, como el que tuvo lugar en las costas de Campeche en 1843, pero esa es otra historia.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

viernes, 9 de junio de 2023

BENAVIDES, UN CORSARIO CONTRA CHILE (1821)

Durante los primeros años de vida de la República de Chile, en la época de la Patria Nueva, este país tuvo que hacer frente a las guerrillas realistas que intentaban reconquistar aquel territorio. El principal caudillo de estas guerrillas, Vicente Benavides, libró una terrible guerra contra los chilenos, durante la cual tuvo la audacia de utilizar el corso.

Benavides, nacido en Chile, en un principio combatió en el ejército patriota contra los españoles, pero hacia 1813 se pasó a los realistas. Junto a estos participó en varias acciones, como en Membrillar en 1814, donde fue capturado pero logró huir, y Maipú en 1818, donde fue nuevamente capturado. En los siguientes meses se libró de una ejecución y sobrevivió a otra. Tras esto sirvió brevemente en los ejércitos de José de San Martín para, a continuación, regresar a las filas realistas a principios de 1819.

A partir de ese momento Benavides lideró en la frontera sur de Chile una numerosa guerrilla formada en buena parte por mapuches y se convirtió en uno de los principales peligros para la recién nacida república durante la Guerra a Muerte. Tras unos éxitos iniciales, a finales de 1820 Benavides sufrió varias derrotas a manos de Ramón Freire y al mismo tiempo quedó aislado de las fuerzas españolas de Perú. En esos momentos el caudillo, desde su base de Arauco, decidió recurrir al corso para prolongar la guerra contra los patriotas chilenos.

Mientras Benavides trataba de reorganizar sus fuerzas terrestres, hizo construir una embarcación, la cual envió a Perú en enero de 1821 para pedir auxilios al virrey Joaquín de la Pezuela, sin embargo, el hombre que la capitaneaba desertó con la nave. Luego, a finales de febrero los hombres de Benavides capturaron en la isla de Santa María el ballenero estadounidense Hero y lo llevaron a Arauco.

Del Hero tomaron sus mercancías, los faluchos y varios prisioneros. Luego el ballenero, tras ser llevado a Tubul, consiguió huir y refugiarse en Valparaíso. A continuación, al parecer el capitán de la USS Constellation, surto en aquel puerto, manifestó su voluntad de ir a Arauco para liberar a sus conciudadanos, aunque al final no lo hizo.

Poco después, según el historiador Diego Barros Arana, Benavides organizó una flotilla de chalupas y la puso al mando de uno de sus hombres, Juan Manuel Picó, al cual ordenó navegar hacia el norte, penetrar en la bahía de Talcahuano y apoderarse de los buques allí anclados. Sin embargo, Picó no pudo cumplir su misión y regresó a Arauco. Más tarde, parece que a mediados de marzo, el capitán y varios marineros de la fragata inglesa Ofilt fueron asesinados por las fuerzas de Benavides en la isla de Santa María.

A continuación, a finales de ese mes, Picó, con algunos fusileros y lanceros, tomó en la isla de Santa María el ballenero inglés Perseverance. En su camino a Arauco los asaltantes vararon por accidente la nave en Tubul. Allí los hombres de Benavides saquearon el barco y consiguieron, entre otras cosas, tres cañones, siendo luego asesinados algunos marineros y el capitán.

Conocedores de esto y ante el temor de que Benavides arrasara sus costas, los chilenos, con su escuadra destinada en Perú, le comunicaron a Thomas Hardy, jefe de las fuerzas navales británicas en el Pacífico, que un barco de esa nacionalidad había sido capturado, sin embargo, este no hizo nada al respecto.

Semanas más tarde, en mayo, los hombres de Benavides, capitaneados por un tal Miguel Riobó, capturaron en la isla de Santa María el buque estadounidense Hercilia, también conocido como Luisa, el cual fue llevado a Arauco. De este barco consiguieron un gran botín de pieles de lobo marino y tres cañones. Luego, por sus características, decidió Benavides armar el Hercilia en corso y se lo confió al marino genovés Mateo Mainery.

Este marino había ejercido en América como comerciante y pirata, y tras ser capturado por los chilenos, sirvió en la escuadra de Chile, para luego unirse a Benavides. Según las instrucciones dadas por este en junio, el Hercilia debía perseguir, destruir o apresar a todas las embarcaciones enemigas. Además, Mainery tenía permiso para ejecutar a las tripulaciones de los navíos enemigos. Tras esto, el Hercilia fue enviado a Chiloé para obtener auxilios del realista Antonio de Quintanilla. Allí consiguió el genovés varios cañones y decenas de oficiales y soldados que luego llevó a Arauco.

Mientras tanto, al saber que el Hercilia había sido armado en corso, el Director Supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, se lo comunicó a Hardy y a Thomas Cochrane, jefe de la escuadra chilena. Además, O'Higgins ordenó que la corbeta Chacabuco fuera equipada para salir en busca del corsario Hercilia y que el bergantín El Brujo fuera armado en guerra y partiera hacia el sur para frenar las depredaciones de Benavides.

A continuación, a finales de julio, las fuerzas de Benavides capturaron en la isla de Santa María el bergantín Ocean, el cual, curiosamente, transportaba varios miles de fusiles, carabinas y sables para las fuerzas realistas de Perú. Con los cargamentos de este y de sus anteriores presas, Benavides pudo alimentar y rearmar a sus tropas.

Semanas más tarde, el 1 de octubre, por fin los británicos se decidieron a ir hacia el sur para liberar a los marineros que Benavides había capturado en los últimos meses. Para ello enviaron el navío Conway, comandado por el capitán Basil Hall, el cual dejó un relato de este viaje. Según Hall, en un primer momento Benavides habría obligado a los marineros cautivos a servir como corsarios en el Hercilia y luego como criados de sus hombres o soldados en su ejército. Incluso, testigos contaron que Benavides obligó a dos de los capitanes capturados a fabricar papel moneda para su ejército.

Más adelante, Hall cuenta que dados los éxitos en el mar, Benavides llegó a considerar tomar Valparaíso con sus naves y marchar por tierra sobre Santiago, y así reconquistar Chile. Luego Hall narra la brutalidad de Benavides, el cual habría ordenado descuartizar a uno de los marineros cautivos que había intentado huir, aún así otros lo volverían a intentar, consiguiéndolo alguno de ellos. También cuenta el capitán británico que Benavides en ocasiones usaba la bandera española, pero en otras utilizaba “banderas de su propia invención, como jefe de la nación araucana, y totalmente independiente de España”.

A mediados de mes Hall fue conocedor de que Benavides había sido vencido por los chilenos en el combate de las Vegas de Saldías, cerca de Chillán, y que él había escapado y los restos de su ejército se habían dispersado. También, supo Hall que la Chacabuco había atacado Arauco y que varios de los cautivos habían sido llevados por Benavides a la batalla. Luego, al llegar él mismo a Arauco, encontró el lugar y los barcos en llamas, desapareciendo así el cuartel general de los corsarios.

Las últimas noticias que tenemos sobre Benavides es que, abandonado por la mayoría de sus hombres, fue perseguido durante las siguientes semanas por los chilenos y que en enero de 1822 zarpó hacia Perú en una pequeña embarcación junto a su familia, Mainery y unos pocos hombres, uno de los cuales le traicionó en Topocalma. Allí Benavides fue capturado y llevado a Santiago, donde fue ahorcado y descuartizado el 23 de febrero, siendo su cabeza y sus extremidades expuestas en las ciudades del sur. Sin embargo, este no fue ni el fin de las guerrillas ni de los corsarios en el sur de Chile, pero esa es otra historia.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos