viernes, 24 de mayo de 2024

1879, LOS BOMBARDEOS CHILENOS DE PERÚ

Como hemos visto en otros videos, durante la Guerra del Pacífico la flota chilena jugó un papel importantísimo en las operaciones contra Bolivia y Perú. En el caso de este último país la escuadra chilena, como veremos, llegó a destruir varios de sus puertos en los primeros días del conflicto.

El 5 de abril de 1879, el mismo día que Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, una flota chilena comandada por el contraalmirante Juan Williams comenzó a bloquear el puerto peruano de Iquique. Una vez allí Williams decidió atacar varios puertos del sur de Perú para dañar la economía peruana y hacer salir de El Callao a su flota.

El día 15 de ese mes una división chilena dirigida por Williams y formada por la fragata blindada Blanco Encalada y las corbetas O'Higgins y Chacabuco dejó Iquique y puso rumbo al sur, al pequeño puerto de Pabellón de Pica, mientras que otra división dirigida por el capitán Enrique Simpson y compuesta por la fragata blindada Almirante Cochrane y la cañonera Magallanes fue enviada al norte, al puerto de Mollendo, quedando solo la corbeta Esmeralda bloqueando Iquique.

Una vez en el desguarnecido puerto de Pabellón de Pica, Williams ordenó a los buques neutrales que abandonaran el lugar y a continuación sus buques echaron a pique veintiuna lanchas y un pequeño vapor, además destruyeron las construcciones para la carga y descarga de guano. Por último, fueron embarcados unos 300 chilenos que se encontraban aislados en una pequeña embarcación.

Esa misma noche la división de Williams continuó su expedición hacia el sur, llegando al desprotegido puerto de Huanillos en la mañana del día 16. Allí, según los informes chilenos, fueron destruidas completamente las dos únicas construcciones para la carga de guano y lastre, para lo cual se llegó a desembarcar hombres que incendiaron todo. Además se destruyeron o capturaron decenas de embarcaciones. Según algún testimonio, mientras esto pasaba trabajadores chinos de aquel puerto aplaudían con jubilo. Tras esto, los chilenos pusieron rumbo a Iquique para continuar con el bloqueo a aquel puerto, a donde llegaron esa misma noche junto a sus presas.

Un día después, el 17, la división de Simpson llegó Mollendo. Allí se ordenó a los buques neutrales que dejaran de cargar carbón y mercancías, las cuales fueron capturadas por los chilenos, que además dejaron a las lanchas del puerto a la deriva. A continuación, se enviaron botes para destruir otras lanchas, aunque los chilenos fueron hostigados desde tierra por fuego de fusilería. Como respuesta, Simpson ordenó a sus cañones abrir fuego, los cuales hicieron huir a las fuerzas peruanas.

Durante las siguientes horas el puerto de Mollendo quedó bloqueado por los chilenos, que comenzaron a inspeccionar a todos los buques neutrales allí anclados. Finalmente, la Cochrane y la Magallanes dejaron Mollendo la madrugada del 19, poniendo rumbo a Arica.

Mientras esto pasaba en Mollendo, el día 18 se ordenó a la corbeta Chacabuco, comandada por Óscar Viel, que se dirigiera al puerto de Pisagua, al norte de Iquique, para destruir todas las lanchas que allí hubiera. Ante la previsión de que en Pisagua hubiera una fuerte resistencia peruana, de inmediato se sumó a la operación la Blanco Encalada.

Al llegar a Pisagua la Blanco Encalada vio como seis botes de la Chacabuco que se aproximaban a varias lanchas para capturarlas recibían un intenso fuego de fusilería por parte de tropas peruanas de la columna Ayacucho y de los nacionales que creían que los chilenos iban a desembarcar de forma inminente. Los botes consiguieron replegarse y los cañones de los buques chilenos abrieron fuego con bombas incendiarias sobre las posiciones peruanas, consiguiendo que estos se retiraran.

A continuación, nueve botes chilenos intentaron de nuevo hacerse con las lanchas del puerto, pero de nuevo los peruanos, desde sus nuevas posiciones, abrieron fuego de fusilería y los rechazaron. Como respuesta los cañones chilenos dispararon sobre las posiciones peruanas en la playa para proteger el repliegue de sus botes, haciendo estragos entre los defensores, asimismo fue bombardeada la población, lo que produjo varios civiles muertos y heridos.

Según las informaciones chilenas, hubo varios heridos y un muerto entres sus filas, quedando los botes seriamente dañados. Finalmente, los chilenos abandonaron Pisagua con rumbo a Iquique. Pisagua, según testimonios peruanos y chilenos, fue engullida por un terrible incendio que la redujo a cenizas.

Tras esto se produjeron otras acciones de la escuadra chilena en la misma región durante los siguientes días. Así, tenemos noticias de como se bombardeó la estación de tren de Iquique y el mismo tren, como el día 20 fue reconocido el puerto de Arica, como se visitó de nuevo Pisagua el día 29, donde se destruyeron varias embarcaciones sin resistencia de las tropas peruanas, y de como el puerto de Mejillones del Perú fue destruido junto a varias embarcaciones el día 30 por la O'Higgins y la Cochrane tras abrir fuego una pequeña dotación peruana que creyó que los chilenos iban a desembarcar, acabando así un primer mes de guerra frenético para la flota chilena.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

sábado, 18 de mayo de 2024

EL ESPIONAJE JAPONÉS EN ARGENTINA (1941-1945)

Como hemos visto en otros videos, durante la Segunda Guerra Mundial hubo varios planes nazis para atacar los barcos aliados que arribaban a Buenos Aires, incluso hubo un supuesto plan japonés para invadir las Malvinas, sin embargo es menos conocido el plan nipón para hundir los barcos británicos y estadounidenses que recalaban en el puerto de Buenos Aires haciendo uso, como veremos, de un objeto bastante sorprendente.

En 1942 mientras agentes del S. I. S., el Servicio Especial de Inteligencia de Estados Unidos, una rama del F. B. I. encargada de vigilar las actividades del Eje en Sudamérica durante la guerra, investigaban las comunicaciones japonesas entre Buenos Aires y Santiago de Chile, descubrieron un plan japonés para sabotear los buques británicos y estadounidenses surtos en el puerto de la ciudad argentina.

Las informaciones obtenidas por el S. I. S. señalaban como líderes de la red a dos japoneses, ambos funcionarios de la embajada de Japón en Buenos Aires, Tomiya Koseki, secretario en la legación, y Shozo Murai, un agregado civil.

Sobre Murai sabemos que desde los años '30 promovía la cultura japonesa en Argentina, mientras que de Koseki sabemos que durante los años '20 y '30 desempeñó varios cargos consulares en Brasil, siendo trasladado a Paraguay a principios de los '40. Allí, según informaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1941, solo unos días antes del ataque a Pearl Harbor, Koseki informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país que había quemado todos los códigos de acuerdo con las instrucciones del embajador japonés en Brasil. Meses después, tras la ruptura de relaciones de Paraguay con los países del Eje a finales de enero de 1942, Koseki fue expulsado del territorio paraguayo, trasladándose a Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en la embajada japonesa.

A partir de ese momento Koseki y Murai crearon una red de correos, informantes y saboteadores. Según el S. I. S. Murai tenía conexiones con elementos nacionalistas chilenos y argentinos. Fue un chileno, descontento con los japoneses, el que los traicionó e informó de todo a los estadounidenses.

Otro chileno contratado por la red fue Carlos Santa Cruz Poblete, hombre de ideología nacionalista y fascista. Como averiguaron los estadounidenses, Santa Cruz y varios de sus familiares actuaron como correo de los japoneses. Además, Santa Cruz recopiló valiosa información sobre las características, armamento, carga y destino de los buques surtos en el puerto de Buenos Aires. Igualmente, se creyó que Santa Cruz estuvo relacionado con una supuesta red de infiltrados en las embajadas estadounidenses de América del Sur.

Durante sus investigaciones el S. I. S. descubrió que la red de Koseki y Murai pretendía sabotear barcos británicos y estadounidenses de un modo ingenioso, utilizando estatuillas de la virgen de Luján. Al parecer los japoneses rellenarían las estatuillas de productos químicos incendiarios, luego serían regaladas a los marineros de los barcos anclados en el puerto de Buenos Aires, y tras zarpar estos, las figuritas explotarían de forma retardada en alta mar. Sin embargo, este plan no se llegó a materializar, desconociéndose el motivo de por que se abortaron los planes de Koseki y Murai.

Lo siguiente que sabemos sobre los miembros de la trama es que Murai se reunió en 1943 con un espía francés reclutado por los españoles para servir a los japoneses. Luego, en abril de 1944, un comunicado de las autoridades argentinas le señalaba como el cabecilla del espionaje japonés en Argentina, cuya red enviaba información a Tokio mediante un código oculto en libros. Sobre Santa Cruz sabemos que fue detenido en mayo del mismo año por la Policía Federal Argentina acusado de espionaje. Tiempo después, ya en Chile, según señalan varios historiadores, agentes estadounidenses contactaron con él y trataron de reclutarlo como agente doble. Por su parte, Koseki fue deportado de Argentina en 1946 junto a varios diplomáticos y espías japoneses.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

domingo, 12 de mayo de 2024

Decreto de 1951 por el que Paraguay deja de estar en guerra con Alemania

PARAGUAY CONTRA EL IMPERIO JAPONÉS (1941-1945)

Como hemos visto en otros videos, de una u otra forma la Segunda Guerra Mundial llegó hasta América Latina, incluso al remoto Paraguay, país que llegó a declarar la guerra al Imperio del Japón y a Alemania en 1945. En el caso de Japón hay informaciones, que como veremos, son poco conocidas.

La primera noticia referente a Paraguay y Japón durante la Segunda Guerra Mundial es de noviembre de 1941. Según informaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el día 22 de ese mes, solo unos días antes del ataque a Pearl Harbor, el representante japonés en Paraguay, Tomiya Koseki, informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país que había quemado todos los códigos de acuerdo con las instrucciones del embajador japonés en Brasil.

Semanas después, a mediados de diciembre, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Paraguay expresó su solidaridad con los Estados Unidos, aunque, a diferencia de otros países americanos, en aquel momento ni rompió relaciones con Japón y el resto de países del Eje ni les declaró la guerra.

Hubo que esperar al 28 de enero de 1942, día en el que acabó la Conferencia de Río de Janeiro, para que el presidente paraguayo, Higinio Morínigo, en virtud de las resoluciones de dicha Conferencia, decretara la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje. Así, en el artículo 1º del decreto 10.793 podemos leer: “Declárense rotas las relaciones políticas, comerciales y financieras entre el Gobierno de la República del Paraguay y los del Japón, Alemania e Italia”. Desde ese momento los intereses japoneses en Paraguay y los paraguayos en Japón pasaron a ser defendidos por España.

Semanas después, el 16 de febrero, el gobierno paraguayo publicó varios decretos detallando las medidas tomadas contra los ciudadanos japoneses y del resto del Eje residentes en Paraguay. En uno de estos decretos se decía que estos ciudadanos “no podrán ejercer el derecho de reunión, de asociación y de libre emisión del pensamiento, con fines patrióticos”. En otro de los decretos se prohibía cualquier tipo de comunicación con los países del Eje. Y en un tercer decreto se prohibía, entre otras cosas, “toda transacción comercial y financiera con Alemania, Italia y Japón y los países o territorios ocupados por ellos”.

En aquel momento, a diferencia de otros países, Paraguay no ordenó el internamiento de ciudadanos del Eje, aunque sí comenzó a controlar y restringir sus movimientos. Lo que sí hizo el gobierno de Morínigo durante la guerra fue deportar a algunos alemanes a Estados Unidos, los cuales quedaron detenidos en campos de internamiento. En el caso de los japoneses Paraguay no deportó a ninguno a Estados Unidos como sí hizo por ejemplo Perú con cientos de peruano-japoneses.

En esa misma época tenemos noticias por documentos estadounidenses de que ciudadanos y diplomáticos japoneses provenientes de Paraguay fueron conducidos a Río de Janeiro por petición del gobierno de su país y embarcados por mediación suiza y española en el buque sueco Gripsholm, el cual los llevó a mediados de 1942 al Mozambique portugués junto a otros cientos de nipones y tailandeses llegados de varios lugares de América. Allí fueron canjeados por diplomáticos y ciudadanos estadounidenses y de otras naciones aliadas que habían quedado atrapados en Lejano Oriente al inicio de la guerra. Entre los canjeados se encontraba, según la documentación estadounidense, un cónsul paraguayo, el cual fue repatriado en el Gripsholm junto a otros cientos de americanos.

También en 1942, según informaciones del Servicio Especial de Inteligencia de Estados Unidos, el anteriormente mencionado Tomiya Koseki, expulsado de Paraguay en marzo, había intentado junto a otro japonés y nacionalistas argentinos y chilenos establecer una red que pretendía sabotear los buques británicos y estadounidenses en Buenos Aires.

Más tarde, el 8 de febrero de 1945, en el deseo de incrementar aún más su ayuda y expresar más categóricamente su absoluta adhesión a la causa por la cual pueblos hermanos agredidos combatían con las potencias del Eje, Paraguay, aunque ya se consideraba en estado de plena beligerancia con Japón y Alemania, declaró la guerra a dichos países mediante el decreto 7.190. Así en su artículo 1º podemos leer: “Declárese a la República del Paraguay en estado de guerra con las potencias del Eje desde la fecha del presente Decreto-Ley”.

Semanas después, el 11 de abril, considerando que el estado de guerra imponía la necesidad de adoptar medidas que evitaran la comisión de hechos que pusieran en peligro la seguridad nacional por parte de los connacionales de Japón y Alemania, el gobierno paraguayo decretó la internación de los súbditos japoneses y alemanes considerados peligrosos. Así, los alemanes quedarían recluidos en lugares como la “Colonia Nueva Germania”, mientras que los japoneses quedarían internados en la “Colonia La Colmena”, situada en el departamento de Paraguarí y fundada en 1936.

Tiempo más tarde, en junio, por motivos de seguridad se estableció un registro para los japoneses y alemanes residentes en Paraguay. Según esto, las personas calificadas de peligrosas o sospechosas no podrían trasladarse de una localidad a otra sin permiso expreso del Ministerio de Interior y Justicia”.

Finalmente, tras la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto, Morínigo decretó que el día 17 sería feriado en toda la República para festejar “el sometimiento del último refugio de las fuerzas que intentaron sojuzgar los principios y valores que animan nuestra civilización”.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos

viernes, 3 de mayo de 2024

PITODORIS, LA GRAN REINA DE LA ANTIGÜEDAD

Con la muerte de Cleopatra VII y la expansión romana por Oriente Próximo parecería que el tiempo de las grandes reinas helenísticas tocó a su fin, sin embargo, tras el suicidio de la egipcia aún hubieron importantes reinas, de las que no conocemos mucho, pero que dominaron grandes territorios. Este fue el caso de Pitodoris I Filómetor del Ponto.

Sobre los orígenes de Pitodoris, nacida hacia el 33 a. C., poco sabemos con certeza. Según Estrabón, su padre fue Pitodoro de Tralles, un asiático tremendamente rico y buen amigo del famoso general Pompeyo Magno. En cuanto a su madre, una inscripción nos dice que se llamaba Antonia. A partir de este dato, y aunque no hay unanimidad, los principales eruditos han supuesto que esta Antonia fue hija del triunviro Marco Antonio y de su segunda esposa y prima, Antonia Híbrida la Menor, o bien, como proponen otros, de Marco Antonio y de una princesa oriental. Esta identificación entre una y otra Antonia se basa, entre otras cosas y como veremos, en varias relaciones familiares y en la presencia en la dinastía de Pitodoris de nombres propios que también se encuentran en la familia de Marco Antonio.

Lo siguiente que sabemos de Pitodoris es que se casó hacia el año 13 a. C. con Polemón I del Ponto. Polemón, amigo y aliado de Marco Antonio contra los partos, había recibido una parte de Cilicia de este. Luego el triunviro le entregó el reino del Ponto y el de la Pequeña Armenia, ambos territorios en el noreste de la moderna Turquía. Polemón también gobernó sobre la Cólquide, la actual Georgia, y por su primer matrimonio con la reina Dynamis, nieta del gran Mitrídates VI, reinó sobre el Bósforo, lo que hoy son las penínsulas rusas de Crimea y Tamán y el litoral del mar de Azov.

Con Polemón tuvo Pitodoris tres hijos antes de que este muriera hacia el año 8 antes de nuestra era. Tras esto, el Bósforo regresó a Dynamis o bien al hijo de esta, Aspurgo. Mientras, la viuda Pitodoris se quedó con los territorios anatólicos, lo que es una prueba de la buena relación de la reina cliente con el emperador Augusto, quizás debido a que era sobrina de las sobrinas de este, Antonia la Mayor y Antonia la Menor, hijas de su hermana Octavia y de Marco Antonio, abuelo de Pitodoris.

Estrabón cuenta que Pitodoris reinó sobre la Cólquide, Trapezunte, Farnacia y sobre los bárbaros del interior. Más adelante, en otro pasaje, Estrabón dice que Pitodoris, “mujer sensata y capaz de estar al frente de los asuntos de estado”, también dominaba los territorios de los tibarenos y de los caldeos, a orillas del Mar Negro.

Lo siguiente que sabemos sobre Pitodoris es que en los primeros años de la era cristiana se casó con Arquelao, rey de Capadocia y de la Pequeña Armenia, por lo que también se convirtió en reina consorte de estos territorios minorasiáticos situados al sur de sus dominios. Arquelao, también conocido como Sisines, había estado relacionado con Marco Antonio al igual que Polemón. Su madre fue la hetaira Gláfira, amante del general romano al mismo tiempo que este mantenía una relación con la egipcia Cleopatra. Marco Antonio entregó Capadocia a Arquelao en el año 36 a. C. y dieciséis años después este también recibiría de Augusto la Pequeña Armenia y la Cilicia Traquea.

Del reinado de Pitodoris durante aquellos años se conservan varias inscripciones en las que se le llama “reina Pitodoris Filométor”, epíteto real muy común entre los monarcas helenísticos que significa “la que ama a su madre”. También durante su reinado se acuñaron dracmas de los que se conservan escasos ejemplares. En estas monedas de plata podemos ver en el anverso los rostros de Augusto, Livia, Tiberio y quizás el suyo propio, y en el reverso la leyenda BASILISSA PYTHODORIE, es decir, reina Pitodoris.

Poco después de estas acuñaciones, en el año 17, Arquelao murió por instigación del emperador Tiberio y su reino fue convertido en provincia romana. Tras esto, Estrabón dice que Pitodoris, que no había tenido hijos con Arquelao, aún reinaba sobre el Ponto, dominando también el país alrededor de la ciudad de Comana y las regiones pónticas de Cabira, Fanorea, Zelitis y Megalopolitis, regiones contiguas al territorio bárbaro sometido por ella, aunque no tenemos detalles sobre cuando y en que circunstancias Pitodoris conquistó estos territorios.

Por último, dice Estrabón que en la región de Megalopolitis se encontraba la ciudad de Dióspolis, rebautizada por Pitodoris como Sebaste, la cual embelleció y convirtió en residencia real, desde la que gobernó con ayuda de un hijo de nombre desconocido.

En esa misma época, hacia el año 18, otro hijo de Pitodoris, Zenón, conocido como Artaxias III, fue coronado como rey de la Gran Armenia por el general Germánico, su primo. Mientras, otra hija de Pitodoris, Antonia Trifena, se había casado con Cotis VIII de Tracia, convirtiéndose así en reina consorte de este territorio.

Años más tarde, en algún momento impreciso de la década de los 20 o 30 Pitodoris moriría. Lo último que sabemos sobre la reina del Ponto es que varios de sus nietos, hijos de Antonia Trifena, reinarían. Así, Pitodoris II, llamada como su abuela y casada con su primo Remetalces II de Tracia, sería reina consorte de este territorio. Una más que posible hermana de Pitodoris II fue Gepaepyris, la cual se casó con Aspurgo del Bósforo y reinó algún tiempo en solitario tras enviudar hacia el año 38.

Por último hay que mencionar a los tres nietos varones de Pitodoris, Remetalces III, Cotis IX y Polemón II, a los que el emperador Calígula les entregó reinos ese mismo año. Al primero le dio Tracia, al segundo la Pequeña Armenia y algunas regiones de Arabia y al tercero, que quizás pudo haber gobernado brevemente sobre el Bósforo, le concedió Cilicia y el Ponto.

De Polemón II, heredero de los territorios de su abuela Pitodoris, podemos añadir que estuvo casado en primeras nupcias con la princesa judía Julia Berenice, bisnieta de Herodes el Grande, y que se le ha identificado con Marco Antonio Polemón, hombre que gobernó la ciudad cilicia de Olba y cuyo nombre lo conecta con Marco Antonio, aunque otros autores creen que este Marco Antonio Polemón podría ser el hijo anónimo de Pitodoris.

Sea como fuere, que Calígula entregara reinos a los nietos de Pitodoris es un indicio de las buenas relaciones entre ambas familias, y es que hay que recordar que el emperador era bisnieto de Marco Antonio a través de su hija Antonia la Menor, mientras que aquellos eran en teoría tataranietos del triunviro a través de su bisabuela Antonia.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos

sábado, 27 de abril de 2024

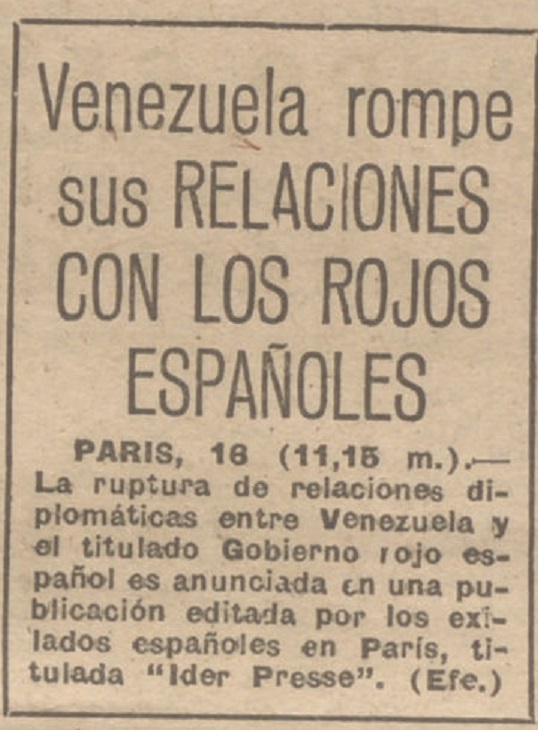

1948, Venezuela rompe relaciones con el Gobierno de la Segunda República Española en el exilio

LOS CONFLICTOS ENTRE VENEZUELA Y ARGENTINA (1944-1969)

Como hemos visto en las últimas semanas, las relaciones entre Venezuela y Argentina no atraviesan por su mejor momento, sin embargo, esto no es nuevo y en el tercer cuarto del siglo XX ambos países llegaron a romper relaciones hasta en cuatro ocasiones.

El primer conflicto destacable entre Venezuela y Argentina tuvo lugar en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de ese año el gobierno del dictador argentino Pedro Pablo Ramírez había roto relaciones con Alemania y Japón. Sin embargo esto fue insuficiente para los Estados Unidos, donde se creía que a pesar de la ruptura, el gobierno del nuevo dictador argentino Edelmiro Farrell aún era cercano a la Alemania nazi, además a Farrell se le reprochaba su nula contribución al esfuerzo de guerra contra el Eje. Por este motivo, Estados Unidos fomentó que los países americanos aislaran a Argentina, como así sucedió. En el caso de Venezuela, el gobierno de Isaías Medina suspendió sus relaciones con Argentina en julio, las cuales no se volverían a retomar hasta abril de 1945.

Años después, en 1957, estalló un nuevo conflicto entre Argentina y Venezuela que revestiría más gravedad. Todo comenzó en septiembre de 1955 cuando se produjo un golpe de Estado en Argentina contra Juan Domingo Perón, lo que provocó su exilio y dio inicio a la dictadura cívico-militar conocida como Revolución Libertadora que declaró proscrito al peronismo.

Perón entonces comenzó un periplo por varios países de América, recalando en agosto de 1956 en Venezuela, donde recibió asilo. La presencia de Perón en Venezuela creó un fuerte malestar en el gobierno argentino presidido por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Por ello, a través de su embajador en Caracas, el general Carlos Toranzo Montero, Aramburu exigió la expulsión de Perón de Venezuela, al que se acusaba de dirigir desde este país las actividades subversivas y terroristas contra el gobierno argentino. Sin embargo, el gobierno venezolano hizo oídos sordos a estos requerimientos.

Poco después, a finales de mayo de 1957, sicarios a las ordenes del gobierno argentino atentaron contra Perón con una bomba, aunque este salió indemne del ataque. Como respuesta, el presidente venezolano, Marcos Pérez Jiménez, declaró persona non grata a Toranzo, al que se acusaba de estar detrás del ataque.

Como es natural, la tensión entre ambos países fue a más y finalmente el 7 de julio el gobierno de Aramburu anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Venezuela. Como respuesta, el gobierno venezolano retiró a su embajador de Buenos Aires.

Así permaneció todo hasta que en enero 1958 el presidente venezolano fue derrocado por un golpe de Estado y Perón perdió su protección, por lo que tuvo que exiliarse en la República Dominicana. Sucedido esto, los motivos para la ruptura de relaciones con Venezuela habían desaparecido y el gobierno de Aramburu decretó retomarlas.

Años después, en 1962, ya reinstaurada la democracia en Argentina, un nuevo golpe de Estado derrocó al presidente Arturo Frondizi el 29 de marzo, estableciéndose una dictadura encabezada por José María Guido.

En esa época gobernaba Venezuela Rómulo Betancourt, el cual había establecido la conocida “Doctrina Betancourt”, que consistía, según palabras del mandatario en: “Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

Esto llevó a Betancourt a romper durante su mandato relaciones diplomáticas con más de una decena de países americanos donde se había subvertido el orden constitucional. Este fue el caso de Argentina, con quien se rompieron relaciones solo unos días después del derrocamiento de Frondizi. Un año después, en 1963, con la reinstauración de la democracia en Argentina y la llegada de Arturo Illia a la presidencia del gobierno, Venezuela retomó sus relaciones con Argentina.

Sin embargo, el derrocamiento de Illia en junio de 1966 tras el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar conocida como Revolución Argentina provocó que en julio Raúl Leoni, nuevo presidente de Venezuela y continuador de la “Doctrina Betancourt”, suspendiera las relaciones diplomáticas de su país con la Argentina presidida por Juan Carlos Onganía. Esta situación se mantendría hasta abril de 1969, cuando el nuevo presidente de Venezuela, Rafael Caldera, enterró la “Doctrina Betancourt” y decidió retomar las relaciones con Argentina.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos

jueves, 18 de abril de 2024

ESQUIMALES, SEIS DATOS ASOMBROSOS

En el extremo norte de América, en el frío ártico, habitan los esquimales, un conjunto de pueblos por todos conocidos pero de los que paradójicamente sabemos pocos detalles. A continuación, hablaremos de las herramientas extraterrestres de los esquimales, de sus momias, tatuajes, mapas, “Objetos Alados” y máscaras, en definitiva, de seis datos sorprendentes y poco conocidos sobre los esquimales.

Si es de sobra célebre que en la tumba del faraón Tutankamón se halló una daga fabricada con el hierro de un meteorito, lo es mucho menos que los pobladores de Groenlandia también utilizaron hierro meteórico para fabricar herramientas. Descartado por los análisis el origen vikingo, se confirmó que varias herramientas de hierro halladas en Groenlandia y Canadá en los siglos XIX y XX eran de origen extraterrestre como así se pensaba, más concretamente de un enorme meteorito caído hace miles de años en el Cabo York, en el noroeste de Groenlandia. De los fragmentos de este meteorito los proto-esquimales de la cultura Thule tomaron pequeños trozos de hierro y les dieron forma de hojas para cuchillos y ulus.

Otro rasgo común entre las distintas culturas esquimales y el Antiguo Egipto es el de las momias. A diferencia de Egipto, en el caso esquimal solo contamos con algunas momias, siendo las más conocidas las halladas en el yacimiento de Qilakitsoq, en la costa oeste de Groenlandia. Aquí se encontraron a principios de los '70 ocho momias pertenecientes a la cultura Thule y datadas hacia el año 1475. Entre las momias, conservadas gracias a un ambiente frío, seco y bien ventilado, hay dos niños y seis mujeres, que por los análisis de ADN sabemos que en su mayoría estaban emparentadas entre sí, además varias de ellas presentaban tatuajes y por las pruebas que se les realizaron se pudieron conocer incluso sus patologías.

Como acabamos de ver, y aunque ahora nos resulte extraño, en las culturas esquimales los tatuajes eran comunes en el pasado, sin embargo, con la llegada del cristianismo esta práctica se fue abandonando y solo en los últimos años se está intentando recuperar. Por lo que podemos observar en las momias, en dibujos y en fotografías antiguas los tatuajes esquimales eran diseños por lo general sencillos hechos a base de puntos y rayas, aunque existían diseños algo más complejos.

Los tatuajes se solían hacer por todo el cuerpo, con preminencia en rostro y brazos, y por lo que se sabe eran las mujeres las que más se tatuaban y las que tatuaban. Como en otras culturas alrededor del mundo, los tatuajes se hacían con fines rituales y medicinales, además, en el caso esquimal, el tatuaje facial en las mujeres señalaba que estas ya podían casarse. Igualmente, según el diseño y el lugar del tatuaje, este representaba distintas etapas en la vida de la mujer, como la maternidad.

Aunque pudiéramos pensar que las culturas esquimales son primitivas, la realidad es que estaban más avanzadas de lo que parece y esto queda patente en que llegaron a crear sus propios mapas, elementos característicos de sociedades con cierto nivel de desarrollo. Estos mapas tallados en madera fueron encontrados en el siglo XIX en Angmagssalik, en el sureste de Groenlandia y todo indica que fueron creados sin influencias europeas.

Como se puede ver en las imágenes, en los salientes y en las muescas talladas en la madera se representan golfos, cabos e islas, lo que servía de guía a las navegaciones de cabotaje de los inuit. A esto habría que sumar los testimonios de varios exploradores occidentales que mencionan a principios del siglo XX como los esquimales tenían la habilidad de dibujar con precisión mapas en papel pese a no haberlo hecho nunca. Esto queda de manifiesto en el mapa de la bahía de Disko, en el oeste de Groenlandia, elaborado en madera y piel de foca hace un siglo por un cazador inuit que nunca antes había hecho uno.

Uno de los enigmas sobre la antigua cultura esquimal que ha intrigado a los investigadores desde hace décadas es el de los conocidos como “Objetos Alados” hallados en contextos funerarios de distintos puntos de la península rusa de Chukchi, en las islas de Punuk y en el noroeste de Alaska. Los “Objetos Alados”, datados entre los siglos V y XV de nuestra era, tienen una forma que se asemeja a una mariposa, están tallados en colmillo de morsa, miden entre 10 y 20 centímetros y presentan intrincadas decoraciones incisas.

Se podría caer en el error de explicar estos objetos desde una perspectiva pseudocientífica como en el caso del pájaro de Saqqara o de los artefactos quimbaya, sin embargo la realidad es más mundana. Los primeros estudiosos creyeron que los “Objetos Alados” eran cabezas de arpón o que representaban aves y se utilizaban en ceremonias chamánicas. Más tarde, según el testimonio de varios ancianos esquimales, los “Objetos Alados” serían una pieza que unía las distintas partes de los kayak, aunque otros creían que se trataba de amuletos. Asimismo, se pensó que los “Objetos Alados” serían soportes para lámparas de grasa u objetos ornamentales de las embarcaciones esquimales. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha impuesto la opinión que sostiene que los “Objetos Alados” serían contrapesos para los arpones lanzados con propulsores.

Otro tipo de objeto poco conocido que se utilizaba en la cultura material de los pueblos esquimales es el de las máscaras. Utilizadas hasta la introducción del cristianismo en bailes rituales y ceremonias chamánicas, estas máscaras estaban talladas en madera y decoradas con pintura, plumas o incisiones y representaban a hombres y mujeres, animales y a diversos espíritus. Algunas de ellas, como podemos ver, pueden parecer más amables, pero otras resultan grotescas, inquietantes y hasta terroríficas.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos

viernes, 12 de abril de 2024

1866, LA GUERRA ENTRE ECUADOR Y ESPAÑA

Durante su historia Ecuador ha protagonizado varios conflictos con sus vecinos, sin embargo, la guerra que le enfrentó a España en 1866 es menos conocida. Todo comenzó en 1863. Desde ese año una serie de incidentes entre España y Perú desencadenaron un conflicto primero entre ambos países y luego entre España y Chile. En esos momentos el nombre de Ecuador ya empezó a aparecer en esta historia.

Así, a mediados de 1864 ya tenemos noticias de como el gobierno ecuatoriano presidido por Gabriel García Moreno, desde una posición de neutralidad, se ofreció a mediar entre Perú y España después de la ocupación española de las islas peruanas de Chincha, aunque los peruanos rechazaron estos ofrecimientos. Poco después, el permiso ecuatoriano dado a los buques de guerra españoles para proveerse en sus puertos provocó la ira peruana hacia Ecuador, llegando a publicarse incluso que los peruanos podrían expedicionar contra Guayaquil como represalia.

Sin embargo, un año después, en los últimos meses de 1865, en el momento en que empezaron las hostilidades entre España por un lado y Perú y Chile por otro, Ecuador comenzó a acercarse a estos últimos. Este cambio de postura del nuevo presidente ecuatoriano Jerónimo Carrión estuvo motivado por los sentimientos americanistas del momento y por el temor a que Ecuador también fuera atacado por España.

En diciembre peruanos y chilenos firmaron un tratado de alianza ofensiva y defensiva contra España y luego invitaron a Bolivia y Ecuador a unirse, adhiriéndose el país presidido por Carrión a finales de enero de 1866, haciéndolo poco después también Bolivia, creándose así la Cuádruple Alianza.

Aquellos días se comenzó a preparar la defensa de Guayaquil, el principal puerto de Ecuador y uno de los más importantes del Pacífico sudamericano, pero ante las carencias ecuatorianas, los representantes peruanos en Ecuador ofrecieron armamentos para poder enfrentarse a la flota española.

Luego, el 28 de febrero, tres semanas después del combate de Abtao acaecido en aguas chilenas, el presidente Carrión firmó un decreto por el cual “se declara al Ecuador en estado de guerra contra el Gobierno de España”. Poco después, el 2 de marzo, Carrión declaró al ejército en campaña. En los siguientes días el gobierno ecuatoriano solicitó dinero y armas a sus aliados, las cuales empezaron a llegar poco después a Guayaquil. En esas fechas se dispuso la expulsión de los buques mercantes españoles del puerto de Guayaquil, asimismo, se tomaron precauciones para evitar que la escuadra española se surtiera de carbón o víveres en las costas ecuatorianas.

Debido a la distancia la noticia de la declaración de guerra de Ecuador no llegó a España hasta finales de marzo. En España se supuso que esta declaración había estado motivada por las presiones chileno-peruanas. En esas fechas podemos encontrar en la prensa española referencias a un futurible bombardeo de Guayaquil debido a la entrada de Ecuador en la alianza contra España. Además, como consecuencia de esto, en España se pusieron trabas a la importación de cacao ecuatoriano y se expulsó del país a varios ciudadanos y diplomáticos ecuatorianos.

En abril tenemos noticias de como se envió armamento a la provincia de Esmeraldas ante la posibilidad de un desembarco español y sobre la entrega de dinero, cañones y rifles a Ecuador por parte de Perú y Chile, así como de la llegada de personal peruano para ayudar a fortificar Guayaquil y varios puntos de su bahía. Sin embargo, en aquellos días surgió entre los aliados suspicacias sobre las verdaderas intenciones de Ecuador y se llegó a pensar que al gobierno de Carrión nada le importaba el conflicto con España y solo pretendía obtener armas.

Luego, tras conocerse el bombardeo español de Valparaíso del 31 de marzo, tuvieron lugar airadas protestas en Guayaquil. Poco después de esto el gobernador de Guayas dijo en una proclama: “El león ibérico pretenderá ensordecernos con sus salvajes rugidos, pero se estremecerá impotente al observar la actitud digna de un pueblo independiente por su abnegación y libre por sus esfuerzos”.

Ya en mayo, el día 2, tuvo lugar en Perú el combate del Callao en el que hay noticias sobre la intervención de varios ecuatorianos residentes en aquel puerto, algunos de los cuales incluso llegaron a perder la vida.

Ese mismo mes encontramos comunicaciones de las autoridades peruanas sobre el envío de armas a Guayaquil y sobre la necesidad de enviar un buque de guerra a patrullar el litoral ecuatoriano. Igualmente tenemos noticias sobre la conformación en Guayaquil de la “Legión Peruana” con ciudadanos peruanos residentes en aquel puerto y de la movilización general de los ciudadanos guayaquileños para que trabajaran en las fortificaciones ante la sospecha de un inminente ataque español.

Asimismo, las autoridades de Guayaquil hundieron dos buques y establecieron una línea de torpedos en el canal de acceso a aquel puerto para imposibilitar la entrada de los buques españoles. Sin embargo, nada de esto fue necesario ya que, tras el bombardeo del Callao, la escuadra española se retiró de aquellas aguas. A pesar de esto los ecuatorianos siguieron trabajando en las fortificaciones de Guayaquil y de otros puntos de la bahía durante los siguientes meses, así como en un sistema de vigías que debería avisar de la llegada de la escuadra española.

Más tarde, en agosto, podemos leer en un decreto del presidente Carrión lo siguiente: “Dentro de 50 días, contados desde esta fecha, los súbditos de España que se encuentren en el Ecuador, saldrán del territorio de la República”.

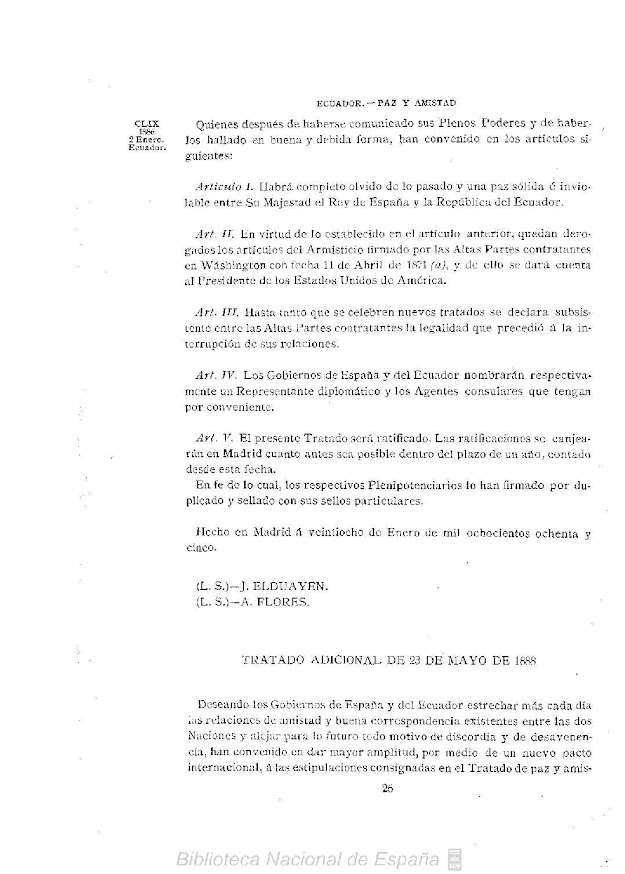

Por último, hay que señalar que, aunque el conflicto no se volvió a reactivar, siguió latente durante los siguientes años y solo se acordó un armisticio entre España y la Cuádruple Alianza en abril de 1871, firmándose la paz tiempo después. En el caso de Ecuador, esta paz no llegó hasta enero de 1885, acabando así una guerra que duró de iure 19 años y en la que no se efectuó ni un solo disparo en territorio ecuatoriano.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

sábado, 6 de abril de 2024

1711, LA INVASIÓN INGLESA DE CHILE

Como hemos visto en otros videos, durante la historia del Chile colonial los enemigos de España ambicionaron aquel territorio y quisieron invadirlo, sin embargo aún hay alguno de estos planes de invasión poco conocidos, como el que diseñó un español con ayuda inglesa en 1711.

Todo comenzó a principios del siglo XVIII durante la Guerra de Sucesión Española. En esa época Felipe de Borbón y el archiduque Carlos de Austria luchaban por el trono de España. Felipe, que controlaba la mayor parte de España, contaba con el apoyo de Francia. Por su parte Carlos contaba, entre otros, con el apoyo del Sacro Imperio y de Inglaterra.

En 1710 Carlos avanzó desde sus posiciones de Cataluña hasta Madrid, la cual fue tomada en septiembre. Allí se le unieron varios nobles, entre ellos Mateo Ibáñez, marqués de Corpa. Semanas más tarde, sin el apoyo popular, sin suministros y presionado por las tropas de Felipe, Carlos se vio obligado a dejar Madrid y con él Corpa, el cual luego se trasladó a Inglaterra.

Sobre Corpa hay que decir que era pariente de Francisco Ibáñez, gobernador entre 1700 y 1709 de Chile, donde el marqués se había asentado y desde donde había llegado a España en 1708 para tratar ciertos asuntos. En Chile tenía Corpa amigos y partidarios que podrían causar perturbaciones, por ello, en febrero de 1711, semanas después de su salida de Madrid, Felipe ordenó que si Corpa regresaba a Chile sus bienes fueran embargados y él detenido y enviado a España por traidor y por los inconvenientes que podría causar en aquel reino.

Tiempo después, la corte de Madrid fue conocedora de supuestos planes promovidos por Corpa en Inglaterra, consistentes en una invasión inglesa de Chile, los cuales no sabemos si guardaban alguna relación con el famoso plan de invasión de Sudamérica conocido como “Una propuesta para humillar a España” datado en el mismo año.

Respecto a estos planes, el cronista Dionisio de Alcedo diría en la segunda mitad del XVIII que Corpa propuso en el Parlamento británico la conquista de Chile, lo que ayudaría a los ingleses a hacerse dueños de aquellos mares y les facilitaría la conquista del Reino de Tierra-Firme. Esta propuesta, según Alcedo, fue aprobada por el Almirantazgo británico, el cual dio orden de preparar una escuadra para realizar aquel proyecto. Sin embargo, no hemos podido corroborar las afirmaciones de Alcedo.

Por su parte, otro cronista de esa época, el chileno Vicente Carvallo, señaló que el verdadero peligro estaba en que en la corte se sospechaba que los mercaderes de Chile querían independizar aquel territorio con ayuda holandesa e inglesa y que Corpa era el encargado de negociar aquella operación en Inglaterra, aunque esto en realidad parece hacer referencia eventos acaecidos en 1701.

Sea como fuere, en una Real Cédula del 20 julio dirigida a Juan Andrés de Ustáriz, gobernador y capitán general de Chile, se le pedía a este que, ante las noticias de una posible invasión inglesa de aquel reino, hiciera todos los esfuerzos posibles para resguardar las costas chilenas y “los puertos de la Concepción, Valdivia, Valparaíso y todos los demás sitios importantes”. Para esto último, según el cronista Carvallo, Ustáriz envió a su hijo Fermín.

A continuación, se le decía a Ustáriz que vigilara de cerca a todos los partidarios y amigos de Corpa y los separara de aquellos territorios. Por último, se le comunicaba a Ustáriz que ayudara a los gobernadores de aquellas plazas y se le decía que se había ordenado al virrey del Perú, el obispo Diego Ladrón de Guevara, que le ayudara en la defensa de Chile.

En esas fechas fueron enviadas a otros puntos de América instrucciones para que se tuviera precaución ante cualquier maniobra del enemigo. Así, en una Real Cédula al virrey del Perú se le avisó de la posible tentativa enemiga de atacar los puertos del Mar del Sur. Igualmente, en otras enviadas al sargento mayor de Cartagena de Indias y al gobernador de Santa Marta se les advertía de los planes de los enemigos de la Corona para invadir esas costas.

Meses después, el 11 de septiembre, una nueva Real Cédula fue enviada a Ustáriz. Ante el temor persistente de una invasión inglesa de Chile y conocedor el rey Felipe de lo mal defendidos que estaban los puertos de ese reino, podemos leer en este documento como se había ordenado al virrey del Perú que enviara a Valdivia hombres, artilleros, municiones, pólvora, balas y armas.

Además, se aconsejaba que el gobernador de Valdivia mantuviera buenas relaciones con los indios de paz, los cuales tendrían que socorrer aquella plaza en caso de ataque inglés. Asimismo, se señalaba que el virrey del Perú debería enviar armas y municiones a la plaza de Castro, en la isla de Chiloé, y a Concepción, lugar este que tendría que ser reforzado con más hombres, incluidas tropas reclutadas en el reino de Quito, el actual Ecuador. A continuación, se pedía que se asegurara Valparaíso y se le proveyera de soldados, armas y demás pertrechos. Y por último, se decía que la isla de Quiriquina debería ser fortificada o, en caso de no poder hacerse, que fuera despoblada para que el enemigo no pudiera refugiarse en ella.

Debido a la distancia, pasaron varios meses hasta que estas instrucciones llegaron a Chile. Así, Ustáriz no recibió la Real Cédula de febrero hasta diciembre, momento en el que procedió a embargar los bienes de Corpa en la ciudad de Santiago y en el campo. Después, en enero y junio de 1712, Ustáriz escribió al rey Felipe para decirle que había desterrado a varios familiares de Corpa a Lima, incluido al exgobernador de Chile. Esto también queda atestiguado en la crónica de Pedro de Córdoba y Figueroa, el cual señala que fueron enviados a Lima porque se sospechaba de su traición en caso de que una escuadra inglesa llegara al océano Pacífico.

Finalmente, la Guerra de Sucesión Española acabó y los ingleses no llevaron a cabo los planes de Corpa, si es que alguna vez existieron, y aunque Chile no fue invadido, aquel reino no pudo vivir en paz, ya que durante los siguientes años sus costas fueron visitadas por escuadras inglesas, aunque esa es otra historia.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

viernes, 29 de marzo de 2024

LA INTERVENCIÓN MILITAR PARAGUAYA EN REPÚBLICA DOMINICANA (1965-1966)

Como hemos visto en otros videos, la historia de Paraguay está plagada de conflictos y guerras con sus vecinos y con remotas potencias, sin embargo, es menos conocido el envío de tropas paraguayas a la lejana República Dominicana durante su guerra civil.

Todo comenzó en abril de 1965. El día 24 de ese mes los seguidores del depuesto presidente dominicano Juan Bosch, los llamados “constitucionalistas” se alzaron. Al día siguiente las fuerzas conservadoras, los “leales”, reaccionaron y así comenzó una guerra civil. Poco después los estadounidenses, con la excusa de proteger a sus ciudadanos, desembarcaron en la isla dando inicio a la Operación Power Pack. Semanas más tarde, en mayo, tras no llegarse a un arreglo y temiéndose que la República Dominicana se convirtiera en una segunda Cuba, la O.E.A. votó a favor de enviar a tropas a Santo Domingo con el objetivo de restablecer la paz. De este modo se creó la Fuerza Interamericana de Paz, la I.A.P.F. por sus siglas en inglés, un cuerpo formado en gran parte por tropas estadounidenses que además contaba con más de un millar de brasileños, 250 hondureños, 160 nicaragüenses, algunos policías costarricenses, unos pocos oficiales salvadoreños y casi dos centenares de paraguayos.

El 10 de junio ya podemos leer en la prensa que el contingente paraguayo estaría formado por una compañía de infantería de 184 hombres, la cual estaría comandada por el coronel Roberto Cubas. Según podemos ver en los escritos del estadounidense Bruce Palmer, segundo comandante de la I.A.P.F., Cubas también se encargó de la inteligencia dentro del Estado Mayor conjunto que se creó, cometido que en un principio había correspondido a los costarricenses.

Estas fuerzas finalmente partieron de Asunción el día 21 del mismo mes a bordo de aviones C-130 estadounidenses, siendo las últimas fuerzas de la I.A.P.F. en llegar a la República Dominicana. Una vez en la isla, el contingente paraguayo quedó adscrito a la Brigada Latinoamericana y, dentro de esta, al Batallón Fraternidad, compuesto por las fuerzas latinoamericanas, a excepción de las brasileñas, que formaban su propio batallón.

Días después, el 5 de julio se acordó que los paraguayos enviarían a Santo Domingo más tropas, en concreto un pelotón de comunicaciones de 29 hombres, con lo que a final de mes en la I.A.P.F. había 213 paraguayos.

Lo siguiente que sabemos es que la noche del 25 de julio fuerzas paraguayas se vieron involucradas en un confuso incidente cuando, según los “constitucionalistas”, abrieron fuego contra un automóvil.

Semanas después, el 19 de agosto, se publicó que tropas paraguayas y nicaragüenses del Batallón Fraternidad se vieron involucradas en un intenso tiroteo, pero carecemos de más información sobre lo sucedido.

Más tarde, en febrero de 1966 tuvo lugar el incidente más grave del que tengamos noticias en el que tropas paraguayas estuvieron involucradas. La prensa publicó el día 15 de ese mes que, en mitad de una oleada de ataques de la insurgencia, una granada de fabricación casera lanzada por los terroristas en la madrugada del día anterior había herido a seis soldados paraguayos de las fuerzas pacificadoras interamericanas en el centro de Santo Domingo, aunque las heridas causadas por la metralla no revistieron gravedad.

A parte de estos ataques, sabemos por el mencionado Palmer que la estancia de los paraguayos en República Dominicana fue amena. Según él “los paraguayos, jóvenes sencillos provenientes del campo de una nación sin salida al mar, quedaron encantados con el mar cuando llegaron y se quedaron despiertos toda la noche contemplando las aguas del Caribe; nunca se cansaron de esta sencilla diversión. Como todos los demás, también amaban la música y les gustaba bailar, [...] podían escuchar durante horas canciones de amor agridulces acompañadas del famoso arpa paraguaya”.

A pesar de la idílica situación que describe Palmer, según ha señalado algún historiador en los últimos años, la coordinación en el seno de la I.A.P.F. en el que se hablaban tres idiomas distintos generó confusión sobre todo al principio. Igualmente se han puesto de manifiesto las rivalidades existentes entre las naciones participantes en la misión, especialmente entre paraguayos y brasileños, debido a los conflictos pasados y a la disputa por los Saltos del Guairá que se desarrollaba en aquellos momentos.

Finalmente, en julio, tras estabilizarse la situación en el país, los paraguayos abandonaron la República Dominicana, haciéndolo las últimas fuerzas de la I.A.P.F. el 21 de septiembre, acabando así esta poco conocida intervención paraguaya en el conflicto dominicano.

Por último, hay que señalar una información proporcionada por Palmer. Según cuenta el militar estadounidense, cuando Cubas regresó a Paraguay el presidente Stroessner sintió celos de la popularidad del coronel, el cual fue acosado y amenazado, por lo que tuvo que trasladarse a Estados Unidos, donde recibió su ayuda.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos

sábado, 23 de marzo de 2024

1941, HAITÍ DECLARA LA GUERRA A JAPÓN, ALEMANIA, ITALIA, HUNGRÍA, BULGARIA Y RUMANÍA

Como hemos visto en otros videos, los países americanos no permanecieron ajenos a la Segunda Guerra Mundial. Este fue el caso poco conocido de Haití que, en solidaridad con los Estados Unidos, en solo unos pocos días de finales de 1941 declaró la guerra al Imperio del Japón, al Tercer Reich, a la Italia fascista, a Hungría, a Bulgaria y a Rumanía.

Todo comenzó con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de ese año. Tras este, Estados Unidos declaró la guerra al Imperio del Japón. Siguiendo su ejemplo, otros países americanos hicieron lo mismo. Este fue el caso de Haití. El 8 de diciembre, el mismo día que Estados Unidos declaró la guerra a los japoneses, el presidente de Haití, Elie Lescot, dirigió un mensaje al Comité Permanente de la Asamblea Nacional haitiana en el que mostraba su solidaridad con los Estados Unidos y declaraba que la política internacional de su gobierno sería un fiel reflejo de la estadounidense. Luego transmitió el telegrama que envió al presidente Roosevelt tras el ataque, en el cual ofrecía la ayuda haitiana contra Japón y ponía a disposición de los Estados Unidos el territorio de Haití si por necesidades militares fuera necesario.

Por último, Lescot solicitó autorización al Comité Permanente de la Asamblea Nacional haitiana para declarar la guerra al Imperio del Japón. Tras obtenerlo, Lescot decretó que la República de Haití se encontraba en estado de guerra con el Imperio japonés. A continuación, en otro decreto Lescot puso a Haití en estado de sitio y colocó todas las actividades del país bajo el control de la autoridad militar, de la cual él era el máximo responsable como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.

Ese mismo día Lescot dirigió una proclama a la nación en la que declaraba la solidaridad haitiana con los Estados Unidos y anunciaba la declaración de guerra a Japón. Asimismo, comunicaba que había sido informado de planes de sabotaje contra varias infraestructuras del país y amenazaba a los responsables con ser llevados a una Corte Marcial.

Días después, el 12 de diciembre, al igual que habían hecho los Estados Unidos, Lescot, en sendos decretos, declaró la guerra al Reich alemán y a Italia, los otros dos miembros del Eje Roma-Berlín-Tokio. Luego, en una nueva proclama, Lescot declaraba: “Hace apenas tres días, indignados por la cobarde agresión perpetrada contra las posesiones norteamericanas en el Pacífico, declaramos la guerra al Imperio japonés. ¡Hoy declaramos la guerra a la Alemania totalitaria y a Italia!”. A esto añadía Lescot, que hablaba “en nombre de una raza […], la raza negra odiada, despreciada por el nazismo...”.

A continuación, el presidente haitiano dijo que esas declaraciones de guerra no eran simbólicas y que Haití no se doblegaría “bajo la bota del nazismo o del fascismo blanco o amarillo”. Por último, Lescot advertía a los ciudadanos del Eje que residieran en Haití con las graves consecuencias de cualquier actividad que ayudara al enemigo.

Días más tarde, el 17, por un decreto el gobierno de Haití consideró enemigos a todos los gobiernos del Eje, a sus ciudadanos y a sus empresas, y “aliados de los enemigos” a todos los aliados de países con los que estuvieran en guerra. Asimismo, se embargaron todos los bienes de ciudadanos del Eje residentes en territorio haitiano.

Una semana después, el día 24, otro decreto de Lescot declaró el estado de guerra entre Haití y Hungría, Rumanía y Bulgaria, países aliados de los alemanes y que habían declarado la guerra a los Estados Unidos días atrás. Curiosamente, Estados Unidos no declaró oficialmente la guerra a estos tres países hasta junio de 1942, siendo Haití uno de los primeros países del continente en hacerlo. Semanas más tarde y como medida previa a una posible movilización general, se decretó un registro de todos los hombres de entre 18 y 40 años de edad.

Como en otros países, en Haití fueron internados varios ciudadanos del Eje. Así sabemos por la Cruz Roja que en mayo había internados en Fort National, a las afueras de Puerto Príncipe, 19 alemanes, 16 italianos y 2 austríacos que disfrutaban de unas buenas condiciones. Igualmente, sabemos que en poder alemán había al menos 5 haitianos, los cuales formaron parte de un intercambio de prisioneros llevado a cabo en España en 1944.

Por otra parte, aunque Haití se encontraba lejos de los principales teatros de operaciones de la guerra, la ofensiva submarina desplegada por la Alemania nazi en el Caribe llegó a aguas haitianas, donde varios mercantes de diferentes países fueron hundidos en 1942 y 1943. Asimismo dos submarinos alemanes fueron hundidos en aquellas aguas en el mismo periodo.

Por último, hay que señalar otros dos hechos destacados protagonizados por Haití durante la guerra. En primer lugar, en octubre de 1942 el país caribeño rompió relaciones diplomáticas con la Francia de Vichy, Estado títere de la Alemania hitleriana. Y en segundo lugar, pese a sus pocos recursos, Haití colaboró con el esfuerzo de guerra mediante la producción de caucho, una materia prima de gran importancia.

Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos